近年、街なかやテレビCM、ポスターなどで目にする機会が増えているネオンサイン。「ネオン」というと夜の銀座や歌舞伎町などの“ネオン街”のほか、最近では特にポップカルチャーを象徴するアイコンやデザインとして目にすることが増えている。暗闇でぼんやりと光る妖しさと80sっぽいポップでレトロな雰囲気は目に留まりやすく、個人経営の飲食店やヘアサロン、20〜30代の若い世代が集まるファッション系のイベントなどでもよく起用されている。

リニューアルした渋谷パルコに展示されている旧・渋谷パルコのネオンや『AKIRA』の展示、ACROSSでも2020年9月30日に取材した万珍酒店など、存在感のあるアート作品のようなネオンを手がけているのが東京都大田区に工場を持つ、「シマダネオン(1972年創業)」だ。

ADVERTISING

同社のウェブサイトを開くとイラストで描かれたかのように複雑なデザインのネオンサインが現れる。これらを手掛けているのは、2015年にシマダネオンから派生したブランド「NO VACANCY」。グラフィックデザイナーの森山桂さんが立ち上げ、スタート時から更新されているInstagramを見ると人気ショップのネオンサインがずらりと並んでいる。

この“新しい”ネオンブームの一翼を担っているシマダネオン/NO VACANCYの変遷や立役者である森山さんの経歴、そして業界について、大田区の工場で話を伺った。

バブル期のネオン街を支えたシマダネオンと グラフィックデザイナー森山さんとの出会い

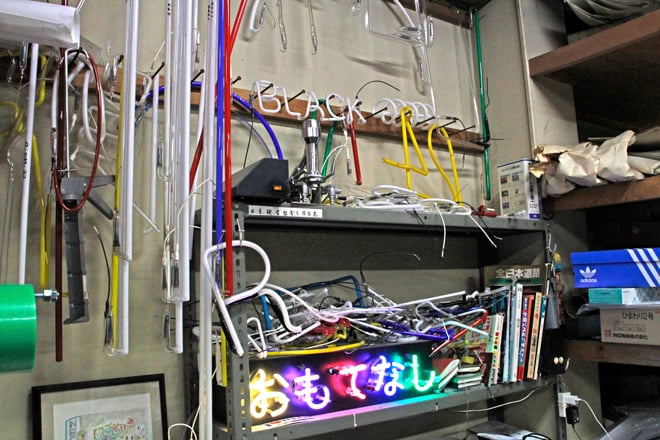

京浜急行電鉄「大鳥居駅」から徒歩10分弱、小さな工場が数多く並ぶ地帯にある「(株)シマダネオン」という文字の掲げられた小さな建物。こちらの1階が工場になっていて、入ってすぐ、スケートボードに乗せられた「NO VACANCY」のネオンが目に入る。

現社長の島田真嘉さんは2代目で、最盛期の80年代は銀座などのビル看板を多く制作していたのだそう。職人も多く在籍していたが、現在は島田社長がたった1人でネオン管を曲げている。そんな工場に森山さんが飛び込んだのは2015年のことだった。

「いまは、シマダネオンの営業、施工管理等を行っています」と話す森山さん。最初はネオン管職人になるために修行をしたく、連絡を取ったのだという。「教えられるほど仕事がないから」と断る島田社長に対し、「じゃあ仕事を取ってくるから教えてほしい」とお願いし、シマダネオンを名乗り営業活動をスタートさせたのが始まりだった。グラフィックデザイナーである森山さんはそれまでなかったホームページを作成し、Instagramで若い世代へ発信。徐々に仕事が増えたところで、自身の会社とブランドを立ち上げた。現在は職人としてではなく、ビジネスパートナーのような形で、森山さんがクライアントとの間に入り、シマダネオンの製品を提供している。

「今はほぼ、僕は製品としてのネオンは作らず島田社長にお願いしています。マネはできるんですけれど、やっぱり製品の強度やクオリティが全然違う。同じように曲がっているように見えても、耐久年数が比べものにならない。均一にガラスの厚みが保てているほうが強いんですよね」。

森山さんが実際にネオン管を曲げる工程を見せてくれた。アメリカ製のバーナーで曲げたい部分に炎を当てると、ガラスの色が変わる。熱が残って柔らかいうちに、一気に曲げる。繊細な素材のため、注意しなければ作る途中にすぐに割れてしまう。

ブームのきっかけは“90sリバイバル”とSNSの普及

森山さんが継続して作成しているスケートボードにネオンサインを乗せた作品

どうすればネオンをもっとたくさんの人に認知してもらえるかと考えたときに思いついたのが工場の入り口で目に入った、スケートボードにネオンが乗せられた作品だ。使用しているスケートボードは都内の懇意にしているスケートボードショップで廃棄になる中古のボードをもらっているのだそう。味のある使い古されたボードは、ライトを消した状態でもインテリアとして楽しめる。過去には「Marry me」という言葉を乗せてプロポーズに使った人もいたのだとか。通常であれば壁などに固定されるイメージのネオンが、コンセントに繋ぐだけで自宅の好きな場所に設置できるというのは新鮮だ。

「おもてなし」の文字が速度を変えて点滅する作品。

現在はInstagramを見ると分かるように、飲食店、ショップ、イベント会場など多くの場所でNO VACANCYのネオンを目にする。そういったオーダーが増えたきっかけはアートディレクターやデザイナー、設計事務所などからの依頼に答えるなかで、納品したネオンを見た人から「どこで作ったのか?」と問合せが入り、紹介で繋がっていったことが大きなポイントだったのだそう。渋谷パルコでもアートディレクターのYOSHIROTTEN氏からの依頼で2019年11月「AKIRA ART OF WALL Katsuhiro Otomo × Kosuke Kawamura AKIRA ART EXHIBITION」、2020年1月「HARUMI’S WINTER」でシマダネオンのネオンが使われている。

「依頼してくださる方々がうちのネオンを使ってかっこいい作品を作ってくれるので、それが宣伝になっているんです。実際は小さな町工場ですが、NO VACANCYをかっこいいって言ってもらえるのもそのおかげです。作品をアップすることによってインスタのフォロワー数もぐんと増えたり。いまの子たちって、検索して見つける力がすごいですよね」。

昨今のネオンブームの大きな要因は“SNSの普及”だと話す森山さん。Instagramのフォロワーは、10代~の若者が多く、その年代をターゲットにした店舗からのオーダーも多い。最近では80年代のカルチャーに興味を持つ若者からの個人オーダーも増えているのだそう。インテリア用以外にも展示や作品のためなどアーティストからの依頼、ミュージシャンのライブ会場装飾、企業からの店舗用サインなど取引先は多岐に渡る。個人からの依頼が多いこともあり、仕事をするうえで森山さんが特に気をつけているのは、できるだけコミュニケーションを取って説明することだという。

「ネオンは初めて作るという方が多いので、仕上がった時に思っていたものと違うとか、こんなに電極が目立つのは嫌だった、なんていうことがないようにそこはしっかり説明するようにしています」。

写真右手がバーナーでガラスを曲げるスペース、写真左奥にはガスを注入する機械が。

直線のガラス管をバーナーを使って曲げ、更にガスを注入する必要があるため、複雑すぎるものを小さいサイズで作るのは難しいが、逆に大きいものであればガラス管の太さから逆算してたいていのものは作れると話す森山さん。複雑な文字の場合は何本かを組み合わせて必要のない部分を塗装し光らないようにするなど、パズルのように組み合わせて作られる。着色されているガラスを使用すれば点灯していない日中でも色がついた状態になり、透明のもの(点灯すると中のガスや内側の蛍光塗料によって色がつく)はウインクさせるなど動きのあるネオンサインを作ることができる。更に点滅の速さやパターンの種類を変えるなど、目的やイメージに合わせて提案し、出来上がった図案をもとに島田社長がガラス管を曲げ、ガスを入れる。

「完成したネオンを取り付ける工程でも、ガラスなのでビス1個落ちただけで割れちゃうのでずっと爆弾を触っているような感じですごく疲れます。地方出張での取り付けの時なんて、無事点灯するまでは緊張が途切れません(笑)」。

アメリカでは日本のネオンをまとめた書籍の出版も。

これだけ街中でネオンを見かける機会が増えているにも関わらず、業界としては職人の高齢化や電材の価格高騰、技術者や工場の減少など、いまでも多くの問題を抱えている。それに対し森山さんは「情報がデータ化されていないので、昔の技術や資料、歴史に関する事柄が業界の人たちの記憶のなかにだけあって、引き継がれていないことがもったいない」と話す。森山さんがネオン職人を目指して業界についてリサーチを始めた5〜6年前は、シマダネオンだけでなく業界全体で見てもホームページなど発信ツールを持っているところはほとんどなかったのだそう。

「バブルまでは企業からのオーダーがほとんどでしたが、バブルが弾けてからはネオンを下ろす企業も増えて業界全体の需要が減りました。そういったなかでインターネットなどの普及により企業同士よりも個人間での繋がりが多くなり、比較的小規模のオーダーが増えていきました」。

ネオン用のガラス管も年々種類は減り、価格も上がっている。現在、日本での生産は1社のみだという。色の種類が豊富なアメリカ製のものを輸入することもできるが、割れやすいネオン管は輸送料が高い。取り付けるための変圧器も価格が上がっており、こちらに関しても国内で生産しているのは1社。デッドストックのものを入手したりと、まさに「宝探し状態」(森山さん)だ。

カラフルなガラス管が並ぶ。一番割れやすく高いのは赤で、ベネチアングラスで作られたものもある。

中国では大量生産でネオンの製造がされていたり、日本製より頑丈なネオン管を生産しているアメリカでは、若者が参加してのワークショップもよく開催されているのだそう。日本でもこれから生産本数が増えれば価格も安定し種類も増えていくかもしれない。森山さんは、若い世代が新しい価値観で表現したネオンが増えていくことで、業界全体の底上げになるのではと期待する。

「友だちにコディ(Kody Shafer)っていうニューヨーク在住の子がいるんですけど、日本のネオンが好きで、最近それをまとめて本に出したんです。日本語は喋れないけれど、1年くらい日本に滞在して、大阪のネオンスタジオで修行しながら、国立図書館とかで資料を漁って作っていました。日本のネオンを、その時代のことを何も知らない外国人が編集したんです」。

Kody Shaferさんが自費で出版した日本のネオンをまとめた書籍「NEON SPECTACULAR:JAPAN:A Photographic Documentary of the Japanese Neon Industry」。

ネオン業界と若者の新しい感性を繋ぐ窓口に。 看板という枠を越えてアート・デザインのフィールドの拡張

森山さんがネオンに興味を持つ最初のきっかけは、実は「手に職が欲しかったから」。当時グラフィックデザイナーとして仕事をしていくなかで、焦りを感じていたという。

「グラフィックデザインって、若い子がアップデートしていく世界だなと。新しいお客さんがいて、新しい感性を持った子がどんどん出てくるので、自分もなにか違うことを見つけておかないとやばいぞ、とずっと思っていたんです。それで小さい頃から憧れていたネオンを見た時に、これだと思いました。ガラスでグラフィックをやっているようなものじゃないですか。それをやっている人はなかなかいないんじゃないかと。それでインターネットで“ネオンサイン”って調べても全然出てこなくて。だったら自分のこれまでの経歴を生かしてホームページを作って、ネオンサインを作りたい人たちの窓口になれれば仕事として成り立つんじゃないかと思いました。単純です(笑)」。

「ネオンっておもしろい」と何度もその魅力を語ってくれた森山桂さん。

幼少期の“おとなのネオン”の記憶と憧れを胸に、森山さんはネオン業界に飛び込んだ。結果、当初考えていた職人とは違う立ち位置ではあるが、間違いなく“ネオンブームの火付け役”の一人と言える存在になっている。上の世代が持つ伝統的な技や高度な技術と、古いものに新しい価値を見出し可能性を広げることのできる若者の感性、その橋渡しができるのは森山さんのように社会での経歴を持ちながらアクティブに動き、発信することのできる30〜40代の世代だ。2019年にも「『産地の学校』主催・“服ができるまで”講座」で、衰退していく産地と若いデザイナーを繋ぐ糸編の宮浦さんの取り組みを取材したが、若者が入りやすい窓口やきっかけを作ることが閉鎖的になり縮小していく業界に、継続の糸口を見出すチャンスになる。

「いまは単純にブームになっているのもあって忙しいけれど、これが続いてその後もネオンを残していけたらいいなと思っています。個人的にはやっぱり80年代のあの眩しいネオンが好きなので、できれば復活させたいです。あんなの日本にしかないし、海外の人から見た日本のネオンのイメージって、やっぱりあの“ネオン街”なんです。僕も関わった以上は業界の問題を出来る限りクリアしていきたい。こうして若い人たちと盛り上げて職人が増えていけば、そういったところも改善されていくと思うので」。

「どこよりも目立つ」ことを目的に多くの企業がこぞってビルの屋上に掲げていたネオンサインも、いまでは懐かしい日本の風景のひとつになりつつある。近年作られるネオンがその頃と違うのは「ネオンありきのデザイン」だと森山さんは話す。ネオンライトの持つ独特のボケ感を生かした看板が人気であることや、アートとして取り入れられるようになったことは、ただ「レトロでかわいい」という歴史的ノスタルジアだけではなく、新しい価値をそこに見出す層が増えているからだと感じる。ネオンだからこそできる表現を新しい感性で創造していくことで、LEDと比較され淘汰される対象ではなく、必要不可欠な選択肢のひとつとして更に発展していけるのではないだろうか。

森山さんは業界が抱える課題を肌で感じ、いつかリバイバルブームが去ることも予想しながら、ネオンに関わることを心から楽しんでいた。インタビュー中も、いまでは考えられないような独創的で派手な昔のネオン看板のおもしろさや、工場や納品先で出会う人とのエピソードなどを笑いを交えながら話してくれた。ただ純粋に自分の好きなネオンの魅力を発信し続けることのできる森山さんの人柄が、世代の壁を取っ払い、新しい風を吹き込む窓口になっているように感じた。

【取材・文:堀坂有紀(『ACROSS』編集室)

文中の「NEON SPECTACULAR:JAPAN:A Photographic Documentary of the Japanese Neon Industry」より、昔の日本のネオンをまとめたページ

最終更新日:

シマダネオン

NO VACANCY(シマダネオン)Instagram

ADVERTISING

PAST ARTICLES