Image by: 林央子

若手と中堅の狭間でキャリアの岐路に立つ30歳のFASHIONSNAP編集記者が、業界の大先輩である林央子さんに聞いた、「これからの自分らしいキャリアの作り方」について。

ADVERTISING

資生堂の企業文化誌「花椿」の編集者としてキャリアをスタートし、インディペンデントマガジン「here and there」の主宰、そして現在は研究者としても自身が提唱するファッション理論を探求する林さん。キャリアの転機になった30歳の時の仕事から、現在までの仕事への姿勢まで。変化の激しい時代の中で「自分らしく」ファッションや編集と向き合うためのヒントを訊ねました。

高校時代からファッションと雑誌に興味を抱く。1988年に資生堂に入社し『花椿』編集室に所属。パリコレ取材を体験した後、2001年に離職し個人雑誌『here and there』を創刊。雑誌に書いてきた記事をまとめた書籍『拡張するファッション』(2011年)が美術館での展覧会「拡張するファッション」(2014年・水戸芸術館、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館)となる。2020年セントラル・セント・マーティンズ修士課程に留学。2023年秋以降、日本を拠点にロンドン・カレッジ・オブ・ファッション博士課程でファッション・ジャーナリズム研究において『here and there』をZine Cultureの一端として探求する。

目次

30歳:“部活”のような時間から生まれた1冊の本

⎯⎯ 30歳の頃、どのような仕事をしていましたか?

ちょうど「ベイビージェネレーション(BABY GENERATION)」という展覧会をパルコで開催したのが30歳の頃(1996年)でした。同じ年にその展覧会のカタログをリトル・モアという出版社から発行して、それが自分で世に出した最初の本でした。

林さんの過去制作本(撮影:服部一成)

Image by: 林央子

⎯⎯ 花椿の編集部に所属しながら書籍づくりも行っていますね。

花椿では、編集長やアートディレクターが決めた構成の中で、取材相手や記事の体裁にも制限がありました。でも私は当時、ソフィア・コッポラ(Sofia Coppola)にすごく興味があったんです。彼女が映画を撮り始める前、アンディ・ウォーホル(Andy Warhol)が手掛けた雑誌「interview」に、ブルース・ウェーバー(Bruce Weber)のような有名な写真家の作品と並んで彼女の写真が載っていたのをみて彼女のことを知りました。そして、1994年にデビューした「エックスガール(X-girl)」は、前年から取材を始めたパリコレ参加ブランドとは全く違う成り立ちをしていて衝撃を受けて。ミュージシャンのキム・ゴードン(Kim Gordon)が、友人のスタイリストであるデイジー・ヴォン・ファース(Daisy von Furth)と組んで、ニューヨークのさまざまなクリエイターを巻き込んでブランドを作っていた。ショーのプロデューサーはソフィアでしたし、プロダクションマネージャーにはスーザン・チャンチオロ(Susan Cianciolo)*がいて、グラフィックデザインはマイク・ミルズ(Mike Mills)が手掛けていて。そこには私が興味を持っていた、資本主義に対抗するようにファッションに向き合っているクリエイターが集結していたんです。

*スーザン・チャンチオロ:ファッション、アート、パフォーマンス、映像等様々な分野で活躍するアーティスト。ロードアイランド・スクール・オブ・デザインとパーソンズ(NY)を卒業後、キム・ゴードンの「X-girl」のプロダクションマネージャーを務め、1995年にファッションブランド「Run Collection」」をスタート。現在はニューヨークのプラット・インスティテュートをはじめとする美術大学で教鞭をとりながら、アーティストとして活動している。林氏の主な取材・研究対象の1人。

1996年 X-girlを着ている林さん

Image by: 林央子

⎯⎯ 興味のある対象には、自ら会いに行っていたそうですね。

エックスガールが日本でショーをすることが決まった時、「(ハイファッションを中心に取り扱う)花椿だけでは取材させてもらえるかわからない」、と「デューン(DUNE)」の林文浩さんに話したら、「デューンの取材と共同で申し込もう」ということになりました。デューンと花椿は競合とも言えないほど領域が全く違ったし、編集者同士も仲が良かったんです。それが1994〜1996年頃の出来事です。20代からバリバリ活躍したというタイプではなくて、本業では花椿で年齢の離れた先輩たちのお手伝いのような仕事をする日々。エックスガールや、ソフィア・コッポラ、キム・ゴードンに情熱を向ける時間は、本業とは別の“放課後の部活”のような感覚でした。

1990年代後半、「花椿」編集者だったころのポートレート

Image by: 林央子

⎯⎯ 半ばプライベートのような時間を通して、ご自身のやりたいことが明確化して行ったのですね。

職場でももちろん自分のやりたいことは伝えていましたが、編集部内のジェネレーションギャップが大きく、相手にされないことも多かった。でも、当時よくパルコで開催されていた写真展など、アートイベントに顔を出すと、同世代の方と出会うことができました。花椿では採用されなかったストリートカルチャーについて、「デューンで書いていいよ」と林文浩さんに言っていただいて。ライターとして文章を書いたのはそれがほぼ初めてでした。

当時は新しい雑誌がどんどん生まれていて、特に音楽系のカルチャー誌は男女問わず30歳前後で編集長をしている人も多く20代の編集者が活躍していました。一方で私は花椿で厳しくしごかれながらも、自由にできるページはとても少なく、自分のやりたいことを実現できていないもどかしさを感じていた。そんな時にソフィアとの仕事の関連から「ベイビージェネレーション」のカタログを作ってくれないかと声がかかったんです。

⎯⎯ ジェネレーションギャップのある環境でも、次第とご自身の関心のある領域へ取材対象を拡大しました。「編集部」という組織の中で、どのようにして自分の強みを確立していきましたか?

「敵が強すぎる」くらい、花椿の先輩編集者は皆さん優秀で、先輩方と同じようなことを続けていたら、先輩方と同じ世代になった時に絶対同じレベルには到達できないだろうなと思っていました。だからこそ、私がやれることを探すしかないと思って。すごく大志を抱いていたわけでもなく、素直に負けを認めていたという感じ(笑)。代わりに、私よりも良い記事が書ける人がいるだろうなと思う取材はその人に任せて、自分だから書けることや、自分だから伝えられることを基準に取材する相手を決めていました。

当時はまだストリートファッションがあまり市民権を得ていませんでしたが、「ヒステリックグラマー(HYSTERIC GLAMOUR)」のような勢いのあるブランドは既にあって、そういったブランドの服を着こなしている方の写真を載せているストリートファッションマガジンも発行されていました。花椿はもっとハイファッションを追求するようなファッション誌だったので、普通にしていたら自分の興味のあるブランドは取り上げられない。でも、フィールドが違うという理由でストリートを取り上げないことには納得がいかなかった。だからこそ、どうやったら所属しているメディアでも自分の興味のある領域を取り上げることができるか考えて工夫しました。

1997年「花椿」2月号NYロケにて。マイクミルズのTシャツ工場での様子。

Image by: 林央子

続けていきたいからこそ 「個人出版」という選択

⎯⎯ 3年間取り組まれてきた「浦安藝大*」のプロジェクト「拡張するファッション演習」では、キュレーターという立場から「ビオトープ(BIOTOPE)」の田中優大さんと田中杏奈さん、「セヒキョ(SEHIKYO)」のキム・ソヒ(Seohee Kim)さんといった若手クリエイターを起用しています。若い世代の新しいクリエイターとは、近年どのように出会っていますか?

20代から30代半ばの花椿にいた頃は、自分でとにかく調べて、興味のあるものにはできる限り全て足を運ぼうとしていました。でも、次第と年齢や体力的に限界が来るのがわかった。特に子育てが始まると、全てに足を運ぶのは無理だなと思うようになって、少しずつ仕事への向き合い方を変えました。

最近は日常的にウォッチしているわけではないのですが、これまで発信してきたことを通じて、無理をしなくても、共感してくれる人たちと出会うべき時に出会えている気がするんです。例えばソヒさんは、「わたしと『花椿』」(2023年、林央子著)を翻訳機にかけて読みました、とSNSでメッセージをくれました。「ビオトープ」も同じきっかけでSNSで連絡をくれて。そこで、彼らのInstagramを見たら、とても素晴らしい作品を作っていました。

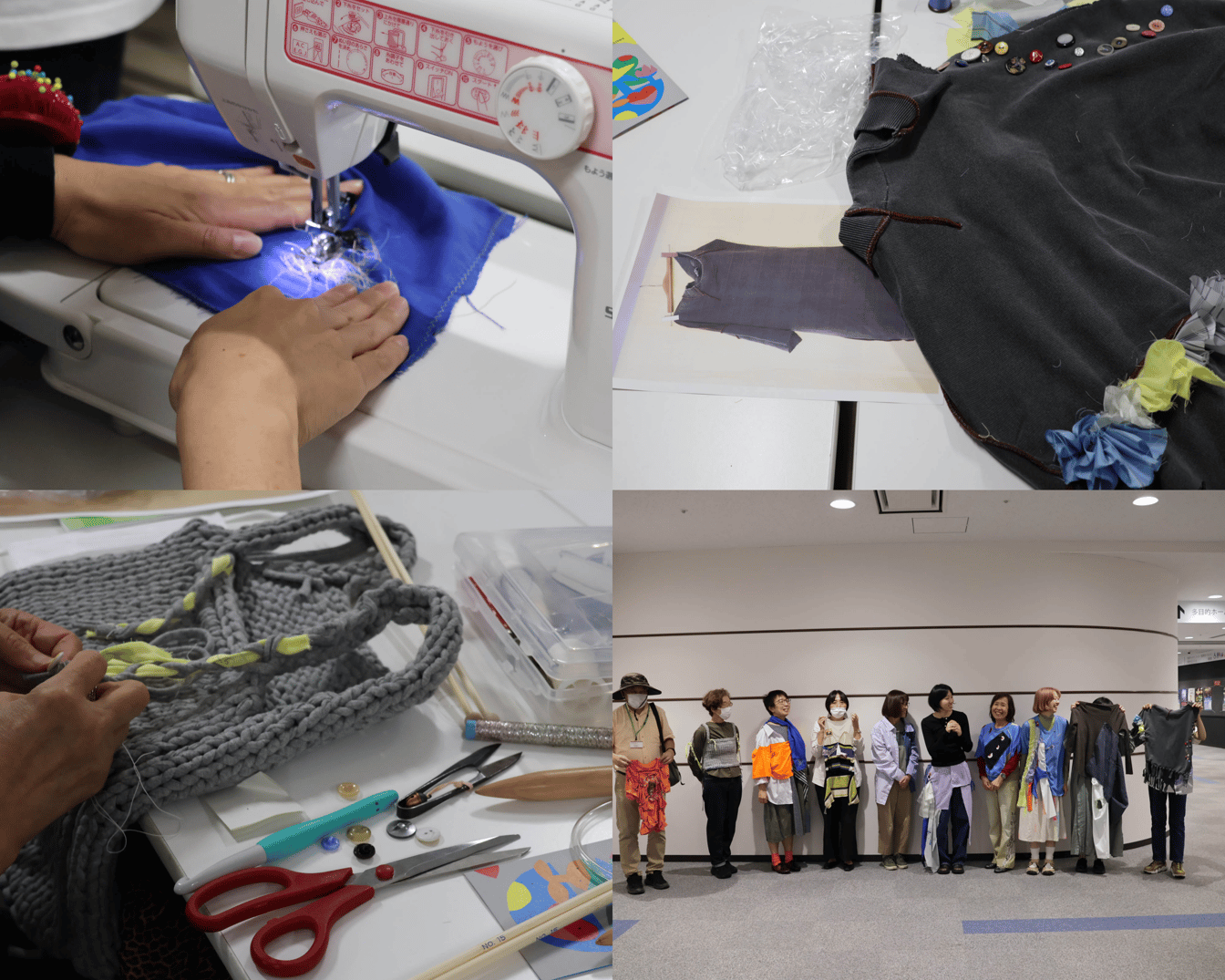

2025年 「浦安藝大」の「拡張するファッション演習」において、キム・ソヒが開催したワークショップ「服はどこまで服か」(写真:未確認歩行物体)

Image by: 林央子

2024年 「浦安藝大」の「拡張するファッション演習」において、ビオトープが実施したワークショップ・展示「あそびを装う」(写真:Kohei Omachi)

Image by: 林央子

◾️浦安藝大とは

2022年度に始動した千葉県浦安市と東京藝術大学が連携・協力して行うアートプロジェクト。浦安市民と共に地域や社会の課題を解決するきっかけづくりとしてのアートを実践し、個人がアートに向き合い生まれた疑問や考えを共有することで、楽しみながら学びあう場の創造を目指す。

同プロジェクトの内の「拡張するファッション演習」は、2011年に出版された林氏の同名著書内で提示された概念を、ファッションの対話的・協働的な側面に光をあてながら、素材や古着のアップサイクルを通して思考・実践してきた。林氏はキュレーターとして参画し、2026年2月にその3ヶ年のプログラムの最終年度を記念した成果展を浦安市民プラザWave101で開催している。

公式サイト

⎯⎯ 2001年に花椿を離れてから、翌年にインディペンデントマガジン「here and there」を創刊しました。どのように仕事とプライベートを両立してきましたか?

明確なキャリアプランを立てていたわけではありませんでしたが、here and thereを始めた頃から唯一考えていたことがあるとすれば「行き当たりばったりにならざるを得ない」ということです。here and thereを始めたのは30代半ば頃で、これから人生がどう変化するかわからないタイミングでした。もし組織の中で大々的に雑誌を立ち上げてしまったら、雑誌を続けるため以外の目的で行動しなくてはいけないことが増えるだろうなと。でも、とにかくまずはhere and thereを続けたかったので、続けられることを最優先するために個人出版にこだわりました。

当初は純粋に好奇心のままに発行し、書店にも自分で持ち込んで置いていただくなど自由に作っていました。ですが、創刊から約2年後に4号目を出した頃に出産したことを機に、少しずつ体制を変化させていきました。休むべき時には休むことができ、自分のペースを保てる環境を作っていたからこそ、20年以上続けてくることができたと思っています。当時はクラウドファウンディングなどもなかったし、全部自分でやるしかないという厳しさもありましたが、少しずつ周囲の方に助けていただきながら続けることができました。

2002年秋 here and there_vol.2(撮影:服部一成)

Image by: 林央子

「私」を語るための服と雑誌 印刷物を作ると仲間と出会える

⎯⎯ 現在はロンドン・カレッジ・オブ・ファッション(London College of Fashion)の博士課程で、ファッション分野における「ZINE」を中心としたオルタナティブ出版について研究をなさっています。

ZINEと服ってちょっと似ていて、服は「私のために着るもの」という側面が大きいと思うし、ZINEは「私を語るメディア」です。長年興味がある、「服やZINEで私を語る」ということの対極にあるのが、産業としてのファッション。例えば痩身のモデルだけを起用しているブランドは、その体型でない人を否定・除外している部分がある。華やかな世界が、誰かを否定して悲しませる装置になってしまうのは残念です。ファッションは誰にとっても楽しい表現であってほしいと思います。

2021年 ロンドン留学中

Image by: 林央子

⎯⎯ 最近、インディペンデントなZINEやリトルプレスの勢いは社会的にも高まっていますよね。この理由についてはどうお考えですか?

ZINEはファッションに限らず色々なテーマで書かれたものが増えていると思うので、幅広い視点からの考え方があると思いますが、ファッションについてで言うと、1980年代後半から1990年代にかけては、「メゾン マルジェラ(Maison Margiela)」が自分たちの歴史を自ら編集してアーカイヴにして残すという取り組みをしていました。「スタジオ・ボイス(STUDIO VOICE)」が1冊丸ごとマルジェラ特集をしたり、雑誌の編集者たちとの関係性も深かった。ファッションブランドは、デザイナーが交代するたびにSNSの投稿を全て消してしまったり、ウェブ上に積み上げた歴史は消されてしまう動きが顕著ですが、クリエイティブな人たちはどうしてもそうしたことに抗いたかったのではないかと思います。私の現在の研究にも影響を与えているスーザンは、コレクションの発表のたびにZINEを作っていました。ファッションデザイナーが出版物の編集もするということは、私がみてきた1990年代後半以降、規模は小さくても確実に一つの潮流としてあったと記憶しています。

そして、研究の過程の調査で、「here and thereの中に自分の居場所があるように感じていた」という読者の方が少なからずいることがわかりました。それはすごく嬉しいことであると同時に、雑誌というものが担う役割というのは、理想と違う現実の中でも憧れの世界を見せたり、「自分らしくありたい」という気持ちを支えることだったのだと感じています。作り手として出版に関わることは、産業の中で消費者で居続けることへの小さな抵抗でもあり、近年は印刷機やソフトウェアの発達でデスクトップパブリッシングのハードルも下がっているからこそ、自分でも作ってみたいという感情を持つのは自然なことだとも思います。

⎯⎯ 「日記本」の専門店ができたりと、個人のパーソナルなエピソードをSNSではなく本にまとめる、まさに「ZINEで私を語る」というスタンスの方も増えています。

誰に晒されるかわからないネットではなく、自分が届けられる範囲の人にだけ届けることができるのは安心感がありますし、だからこそできる表現があります。「自分を語る」というのは、常に自分のことを考えているということではありません。自分の考えを言うことを恐れない、周りの目を気にして言えなかったことを「それでも自分はこう思う」、と言えることだと思います。そして、そのように自分を表現することで初めて、“仲間”に出会うことができるんじゃないでしょうか。

「仲間」は「友達」とはまた別で、一緒に何かに立ち向かえる同士のようなものだと考えています。同じ目線を持つ仲間と繋がりを持つ方法は、必ずしも同じ時間を共に過ごすことだけではありません。長年個人出版を続けていて強く思うのは、そういう仲間には「印刷物を作ると出会える」ということなんですよね。

⎯⎯ ビオトープやソヒさんのように、実際に書籍をきっかけにした縁を広げています。林さんにとって本を作る目的もやはり「仲間を作ること」なんでしょうか。

「わたしと『花椿』」を書いたことで得られる私にとっての成功の基準は、ビオトープやソヒさんのような方々が「この本を読んでメッセージをくれる」ことでした。自分の仕事をきっかけに会いたい人に出会えて、一緒に新しいことに取り組めることが一番嬉しい。「ベイビージェネレーション」を出版した時には、スイスの独立系出版社「ニーヴス(Nieves)」を主宰するベンジャミン・ゾマホルダー(Benjamin Sommerhalder)が会いにきてくれました。出産後、here and thereのディストリビューターを見つけないと運営が立ち行かない状況になった時、彼がニーヴス名義で出版社になってくれたんです。

1999年にスーザンのコレクションを取材しにニューヨークに行った時、チャイナタウンにあったアトリエに多くの美大生が作業を手伝いに来ていたことに衝撃を受けました。まだボランティアという感覚が一般的ではなかった時代に、彼女たちがそれぞれの得意分野を活かして全員で楽しそうに作品を作っていたことに感動したんです。仕事やプロジェクトに対しても、「こんなに無理して頑張ったのにこれ(金額)しかもらえない」と思うのではなくて、そのスーザンのソーイングサークルのように、嬉々としてみんなが関わって一緒に何かを作る仲間になれることが理想です。

「花椿」スーザン特集制作中のNYで

Image by: 林央子

⎯⎯ SNSで気軽に他者と繋がれるようになったからこそ、人間関係が希薄になりがちな社会で、真の意味での繋がりや連帯を求める人も増えているのかも知れません。仲間を作るために、「自分を語る」上で大切にすべきことは?

「5人でもいいから手に取ってほしい」と思うのと、「100万人の目に触れる可能性がある」と思って作るものでは全く違います。自分の好きを集めて、自分の世界を私らしく伝える個人的な内容だとしても、それが知らない人の目にも触れて何かを起こす可能性があると思うことで生まれる責任感が大切だと思います。例えば、私はスーザンが好きで、彼女は歴史を変えた人物だと思っていますが、世の中にはスーザンの作品が好きじゃない人もいる。それを理解しつつ、それでも私はスーザンに影響を受けましたと胸を張って言えるかどうかが、最終的に大きな違いを生んでいると思います。

スーザン・チャンチオロにまつわるhere and thereのページ(撮影:服部一成)

Image by: 林央子

⎯⎯ ウェブメディアのコンテンツは印刷物として形に残らないので、どんなに思い入れのある記事も時間の経過とともに忘れ去られやすい性質があり、「仲間づくり」のためのツールにはなりにくい点に寂しさを感じます。

ウェブは紙の雑誌と比較すると、印刷所の締切や誌面の構成といった制限を受けないことから、内容に合わせた自由度の高い企画を作れるのが魅力だと思います。一方で時間が経った内容を手元に残しておいてもらって再度読んでもらうということが難しい。それぞれの魅力があるので、ハイブリッドなものを試しに作ってみても発見があるかもしれません。

定期刊行するのは大変だから、たとえば年末に年賀状の代わりに、1年間で特に思い入れの強い記事をまとめて1冊のZINEを作ってみるのはどうですか? 「私の2026年の仕事を仲間には読んでもらいたくてZINEを作りました」って。そのためには、ZINEに載せる記事を自分で選ばなくてはいけません。本にする際に改めて情報を取捨選択するということはとても重要です。

⎯⎯ 素敵です!今年、絶対やってみます!

産業から離れてもファッションと向き合うことはできる

⎯⎯ 編集者や雑誌、ウェブメディアを取り巻く環境も日々急激に変化する中で、自分の仕事は未来でも通用するのか不安を覚えることもあります。例えば、ここ最近のAIの台頭によって、「編集者」の仕事に変化はあると思いますか?

AIは便利だし、進化している最中ではあると思いますが、結局AIに蓄積されている知識って「過去」で、「未来」はそこには入っていない。私も英語の論文を書く際に文法やスペルミスをチェックするためにAIを活用していますが、AIが担えるのは、そういった情報の整理が中心。未来を作るのは人と人の関係だと思っています。

私がスーザンを取材していた頃、「こんなことを言う人は見たことがない」という驚きが常にありました。それが過去のデータの蓄積から出力されたような既視感のあるものだったら、きっと驚きはなかった。近年改めてスーザンを研究対象として捉え直してみると、私がファッションを心から探求したいと感じた原体験は、「スーザンが謎だったから」なんです。そういう人に出会えたのが本当にラッキーだったと思います。驚きは、新しい発想に対して生まれるものだし、新しさは、人と人が出会って会話することで生まれると信じています。

⎯⎯ 著述家、編集者、研究者など複数の肩書きをお持ちです。林さんは、「編集者」という肩書きをどのように定義しているか教えてください。

「編集」の定義で面白いなと思っているのは、長年 雑誌「英語青年」の編集長をされていた英文学者の外山滋比古さんの考え方です。編集について書かれた著書「エディターシップ」の中で、ざっくり言うと「編集とは人の良い部分を見つけて引き出し、世の中に知らせる仕事」と定義している。同時に、たくさんの情報の中から、自分がどのような情報を大事をするか考え、取捨選択をしていく「編集」という行為自体は、普遍的にすべての人が無自覚に日々実践していることであるとも外山さんは書いている。

共感するとともに、私は「ファッションも同じだな」と思っています。ファッションが産業として成立しているからこそ、産業として成立するものがファッションで、単なる衣服はファッションではないという考え方が存在します。ただ、多くの人が選択したスタイルや売上だけでは語ることができないファッションの営みがあるんじゃないか、というのが私が提唱している「拡張するファッション」の立場。着る人や作る人が自ら選び、その人の良さを引き出すものであり、自分自身を語るためのコミュニケーションツールになるファッション(衣服)もまた誰もが日常的に触れている編集的な営みだと感じます。

⎯⎯ ファッションという概念の中で人目に触れてこなかった部分を抽出して提案する林さんの活動自体も、「編集」的な取り組みです。今後、目指すことはなんですか?

まずは今の研究を完成させることです。最終の論文提出までまだ先は長いなと感じています。そして、私が提唱した「拡張するファッション」の概念の前半は、私がhere and thereをはじめとする書籍を通して育てたものでしたが、後半部分は浦安藝大をご一緒している西尾美也さんとのコラボレーションによる要素が大きいです。

拡張するファッションの考え方に共感してくださる方というのは、「ファッションは大好きなのに、ファッション産業の中の仕事がどうしても合わなかった」という人が多いように感じています。ファッションが好きだからこそ実際にファッション業界の中で働いてみたけど、資本主義のいわゆる“ブランド”をやるだけでは飽き足らなかった人が結構いるんです。特にヨーロッパを中心とするファッション研究の世界では、それぞれのオルタナティブな立場からファッションに向き合う仲間が現れはじめている。そうした方達の中には教育者として活動されている方も多いです。

学生向けの講義に登壇する林さん(撮影:米津いつか)

Image by: 林央子

そして、西尾さんもそうですが、文化人類学的な見方や社会学的な見方からファッションについて切実に考えている方が、若い世代には増えている。そこに希望を感じています。「浦安藝大」がきっかけとなって、3年前から東京藝大で授業を持っているんですが、学生たちからは想像以上に熱量の高い反響があります。今後も教育分野での活動は継続し、柔軟な考えを持った若い方たちが社会に出る前に、ファッションの持つ幅広い可能性を一緒に考える機会が作れたら嬉しいです。

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【インタビュー・対談】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング

COMME des GARÇONS HOMME PLUS 2026 Spring Summer