革の質感を活かしながら、神秘的なグラデーションで染められた革小物の製造・販売を行う「yuhaku」。職人による手染めでひとつひとつ仕上げられている製品は、削ぎ落としたシンプルなデザインだからこそ、人の手によるあたたかさや色の豊かさを感じることができる。この染色は、代表・仲垣氏が絵画技法を応用して編み出した技法。「アーティストになりたい」というルーツが、「yuhaku」の製品に根付いている。販売のアルバイトから自分のブランドを立ち上げるまでの道のりや、ものづくりに対する想い、そして今後実現したいコラボについてうかがった。

ADVERTISING

仲垣 友博さん / 株式会社ユハク 代表取締役

福井県出身。関東学院大学で建築を専攻するものの、アート活動に注力するため中退。販売員としてシューズブランドに入社し、のちに靴のデザインに携わる。はじめて手がけた靴が大ヒットし、当時のトレンドを牽引した。デザインや販売指導、営業などさまざまな業務を兼任しながら、友人とアトリエを構え、独学で革製品をつくりはじめる。2006年に独立し、オーダーメイドで革製品を製作。2009年に「yuhaku」の立ち上げと同時に、株式会社ユハクとして改組。

革を使ったものづくりとの出会い

ー 仲垣さんは、大学で建築を学ばれていたようですが、なぜアパレル・シューズの業界へ就職しようと思われたのでしょうか?

高校時代に3年間同じクラスだった友人の影響で、ファッションが好きになりました。高校3年生のときに彼に卒業後の進路を聞くと、「美大に行くんだ」という話になり、そこではじめて芸術系の大学があることを知ったんです。絵を描くのが好きだったので「もっと真剣に取り組んでいたら……」と後悔の念を持ったまま建築関係を学ぶ大学へ行くことに。大学へ行けばそれなりに絵を描く時間やデザインをする時間もあるだろうと思っていたもののなかなかそうもいかず、大学を辞めることにしました。

大学を辞めてアパレルの販売員のアルバイトも考えていたのですが、ずっと勤務先のブランドの服を着ないといけないところが性に合わないと感じ、革靴のブランドで働きはじめました。

ー 実際に革靴のブランドで働いてみて、いかがでしたか?

複数のブランドが集まる「平場」と呼ばれるところで接客していたのですが、最初は全く売れなかったんです。そんなときに別ブランドで神業のようにどんどん商品を売っていく販売員が気にかけてくれて、接客のイロハを教わります。まずはお客さまの心を掴んでニーズをキャッチしていくこと、そして他社も含めて比較した上で自社ブランドのよさを伝えることを教わり、そこから自社ブランドに置き換えたときの売り方を構築していきました。

さらに、どのようなブランドでもどのお店でも売れる定番のデザインがあり、どんなに在庫を用意してもそれから商品がなくなっていく、というセオリーがあります。その商品が売り切れてしまうと、持ち駒がなくなってしまう。ならば、逆に売れにくい商品の魅力を自分のなかで解釈し、伝えていくことに焦点を当てていきました。そうするとよく売れる商品をそのまま販売しながら、なおかつ売りにくかった商品も売れるようになっていきました。

ー 接客・販売からはじまったキャリアですが、どのような経緯で靴のデザインを手がけるようになったのでしょうか?

アルバイトをしながら絵描きやイラストレーターを目指し、毎日のように絵を描いていることを上司に伝えていたんです。すると「靴もデザインしてみたら?」と声をかけてもらい、デザインにも携わるようになりました。

最初に手がけたのが、細いつま先に少しデザインを施した靴。当時トレンドだったブーツカットやデコラティブな服に合うだろうな、と描いたところすぐに採用していただき、「あの靴がなかったら、会社が潰れていたかも」と言われるほどの大ヒット商品になりました。

次のコレクションのほとんどが同じような型で展開され、他のブランドでも似たデザインが発売されるまでに。「お兄系」というジャンルが確立したときに流行した靴のきっかけを自分がつくりました。自分の系統とは違いましたが、接客で「ニーズに合わせた売り方をしなければならない」と学んでいたので、求められる靴を生み出そうとする発想になれたんだと思います。

ー 靴をデザインしたところから、現在にもつながる革を使ったものづくりと出会ったのですね。

最初は販売員をやりながらデザインをしていましたが、途中から本社勤務に。そこではじめて素材としての革にちゃんと触れ、「自分でもなにかつくってみたいな」と思うようになりました。靴の製造過程は高度な技術が必要だったので、もう少し簡単で、自分が欲しいものをつくろうと、ガラケーとペンを入れるホルスター型のケースを製作。それからカバンをつくったり、バイクのシートを自分で張ったり、つくることを楽しんでいました。

革を削るときに大量の削りカスが出るので、作業をしていると家のなかが大変なことになります。そこで、バイクのカスタムをする友人と一緒に倉庫を借り、アトリエとして使うようになりました。安定した収入もあって、土日や仕事終わりに作業をする楽しみもあって、この両立した生活を謳歌していました。

革靴ブランドでの販売アルバイトをきっかけに、自身がデザインしたシューズが大ヒット。そこから革に魅了され、クリエイターとしての人生がスタートする。

日本を代表する革製品のブランドを立ち上げたい

ー 働きながら個人でのものづくりを楽しまれていたとのことですが、独立に至ったきっかけを教えてください。

一緒にアトリエを使っていた友人が先に独立し、「お前に独立は無理だよね」と言われたのがきっかけです。その言葉にカチンときて、「やってやるぞ!」とその翌週には社長に退職する旨を伝えていました。

退職を伝えてから実際に辞めるまで1年かかったのですが、その1年の間にできることをやろうと、オーダーメイドで革製品をつくるためのホームページを作成。これまでは独学で革製品をつくっていたので、「最初の3年間は、オーダーメイドを受けて知識と技術を積み上げる期間」と決めて独立します。修行のためにも、ホームページには「なんでもつくれます」と謳っていました。

今もお世話になっている1番最初のお客様が、とにかくいろんなものをオーダーしてくれたんです。「すべてデザインも任せるから、今まで見たこともないようなおもしろいものをつくってほしい」と、オーダーのハードルも高くて。喜んでもらえるものを考えていくうちに自分の技術を試すようになり、そこで少しずつ技術を上げていきました。

ー オーダーメイドで技術を高め、2009年に「yuhaku」を立ち上げます。自身のブランドを立ち上げるにあたって、どのような想いがありましたか?

独立した当初から、3年間の修行を終えたら自分のブランドをスタートするという目標がありました。世界には名だたる革製品のブランドがありますが、「日本を代表する革製品は?」と聞かれると、なかなか答えられないですよね。そこに位置付けられるブランドをつくりたい、と考えるようになりました。

また、靴をデザインしていたときに、いろんなブランドが自分のデザインを真似していったんです。有名なブランドが売り始めると、「あのブランドのパクりでしょ」と言われてしまう始末。その経験から、真似されないブランドをつくりたいという想いの元「yuhaku」を立ち上げました。

ー 「yuhaku」のアイコンとなる、染色のデザインにたどり着くまでにはどのような流れがありましたか?

今の「yuhaku」で売り出しているようなグラデーション染色の商品は、もともといくつかラインナップがあるなかのひとつのシリーズでした。自分としては他に自信のあるデザインがあったのですが、実際に展示会を開いてみると染色のものだけがバイヤーにピックアップされたんです。

自分のデザインに対して天狗になっていたところがあり、真似されないデザインを追求するうちにどこかで我が出ていたんだと思います。葛藤もありましたが、0からブランドを立ち上げてひとつでも認めてもらえるものがあることは誇りだったので、この染色と向き合っていこうと決心しました。

ー 展示会では、どのような店舗から声がかかりましたか?

最初に声をかけてくれたのが新宿伊勢丹で、ポップアップではなくいきなり常設で置かせてもらうことになりました。自分としては「伊勢丹に並べたら絶対売れる!」と思っていたのですが、実は売れるまでにかなりの時間がかかったんです。

当時の革小物の売り場には黒・チョコ・茶のカラーバリエーションしかなく、「yuhaku」のブルーやワイン、パープルの商品は売り場で浮いた存在でした。しかし、自分たちの商品が伊勢丹に並んだことで、他のメーカーが「こういう色もアリなんだ」と、ネイビーやダークグリーンなどのさまざまな色合いの商品をつくりはじめ、多様なカラーラインナップがたくさん並ぶことでそれがスタンダードとなっていき、わたしたちのブランドも売れるようになりました。

独自の染色技法でつくられた「yuhaku」を象徴する色鮮やかなお財布

ー 時間がかかりながらも、着実に認知を広げていったのですね。

とあるブランドから「独占でやらせてほしい」と、年間の発注量が1億円という大きなオファーがあり、この願ってもいないチャンスに飛びついたんです。しかし、その3ヶ月後に東日本大震災が起こり、契約が白紙に。一切営業活動を行っていなかったので、すでにそのブランドから受けている発注分より先は何もお仕事がない状況でした。

最後の納品から2ヶ月後に展示会があり、「ここでダメだったら、もうブランドを畳もう」という状況で救世主があらわれます。別の革製品のブランドで何十年も営業をしていたベテランの方で、以前「何かあったら手伝ってあげるよ」と声をかけてくれたんです。その方が知り合いのバイヤーさんに片っ端から電話をかけてくれたおかげで、自分たちのブースだけ人だかりができ、その展示会でも染色の商品だけ注文が入りました。

唯一無二の染色技術がつなぐ、アートへの想い

ー 目利きのバイヤーたちが注目する、「yuhaku」の染色技術について教えてください。

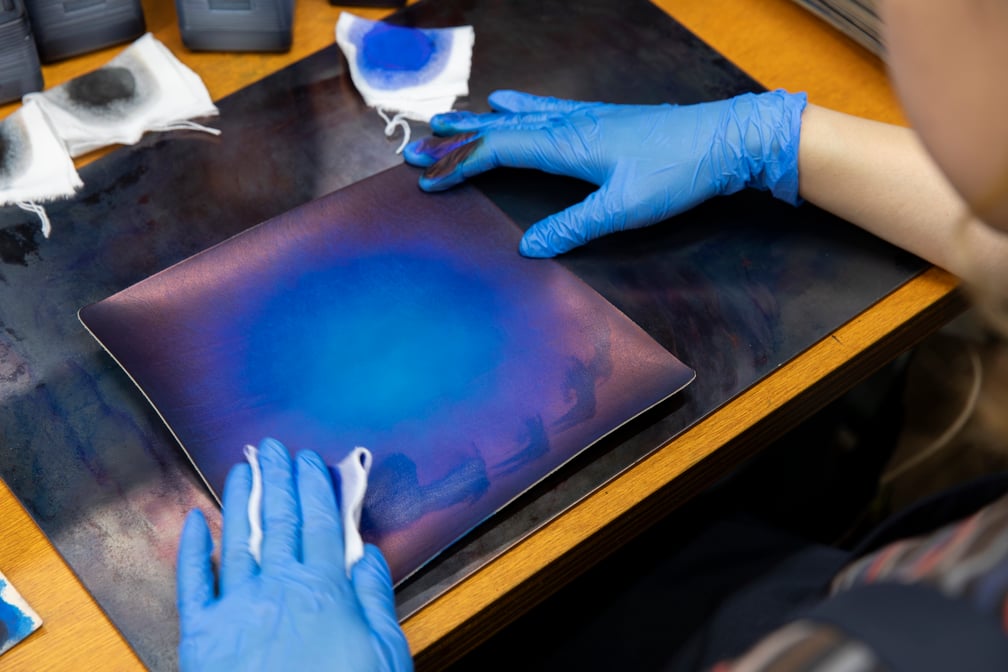

通常の革との大きな違いは、手で染色すること。通常の革は染料が入った大量の液体のなかに漬け込むため、均一にしか染まらず、廃液も多い。手作業なら色をコントロールしてグラデーションやムラをつくることができて、廃液が少ないのも特徴です。

さらに、通常だと染色をしたあとにコーティングをして色を留めるのですが、わたしたちは革本来の質感を残すために、コーティングせずに色を留めています。グラデーションは見よう見まねで染色できますが、色を留める技術は唯一無二のもの。

何十年も革に携わっている方に「長い歴史のなかでも、これはイノベーションだ」と言っていただいたときに、この染色技術に誇りを持って大切にしなければならない、と心に決めました。日本を代表するブランドにすることが目標なので、「これが武器なんだ」という気づきにもなりましたね。

ーグラデーション 染色のほかに、デザインへのこだわりはありますか?

デザインをできるだけ削ぎ落とし、直線で見せています。グラデーションの染色は有機質なので、丸みのある有機質なデザインにするとくどくなってしまう。無機質な直線にすることで有機質と無機質のバランスを保っています。デザインをすべて削ぎ落としてしまうと、まったく味気なくなってしまう。食べ物もちょっと塩気がきいた方がおいしく感じるように、デザインもほんの少しエッセンスを入れるとかっこいいものに仕上がります。

また、デザインは好き・嫌いが分かれますが、グラデーションの美しい色合いは、ほとんどの人が「きれい」という感想を持つ。夕焼けを見たときに「きれいだな」と思うように、人間の心理的な部分も取り入れたものづくりをしています。

人の手でひとつひとつ時間をかけて丁寧に染め、磨きをかけていくことで美しいグラデーションが生まれる。

ー 「yuhaku」では、天然の革が使用されています。ブランドを運営していくなかで、動物や環境に対してどのような想いがありますか?

きれいな革製品をつくることがいいことなのか、と迷った時期もありました。そんなときにお客様から「美しいものをつくってくれて、ありがとうございます」というメールを受け取って、「間違っていなかったんだな」と思えるようになったんです。

この大量消費の時代のなかで、丁寧に革を磨きながら何年も使い続けてくれる方もいる。弊社で使っている革は、牛の食肉加工で残った副産物です。牛からいただいている命を大量消費するのではなく、愛着を持って大切に使ってもらえる物づくりこそが、自分たちにとってのサステナブルだと考えています。

ー 「yuhaku」では、多様なアーティストさんとのコラボレーションも実現されていますよね。これまでの実績を教えてください。

コラボレーションの醍醐味は他業種の方と一緒に組むことで、視野が広がることです。以前フラワーアーティストの方とコラボレーションをしたのですが、その方も花を一週間の命にしてしまっていることに対し、「いいことなのだろうか」と自問自答をしていたそう。牛の屠殺や花の刈り取りは、どちらも人間の都合で行われていること。存在を記憶として捉え直すことができないか、という共通の想いがありコラボレーションに至りました。

ほかにも、アーティストと組んでコラボ商品を企画し銀座店で個展を開催してもらうなど「自分が若いときに、こんなことができたらよかったな」ということを実現しています。自分たちもお相手の方も、お互い引き上げ合って、ともにステップアップするような形が理想。コラボレーションを経て次のステージに登ったアーティストさんを見ると、「自分ももっと頑張ろう」とモチベーションになります。

今後は、革の染色技術を伝統工芸に活かしてみたいです。遡れば、伝統工芸も過去のイノベーティブなもの。昔ながらのよさを再確認しつつ、新しい技術を掛け合わせることで、今まで見たことのないおもしろい「なにか」が生まれるのでは、と考えています。

ー 最後に仲垣さんを突き動かす原動力を教えてください。

最終的には、アートをやりたいです。これは、大学を辞めたときからの目標。今でも「yuhaku」をテーマにした革を絡めたアート作品を複数作り、店舗に飾ったりしています。将来アートに没頭するために、普通だったら避けたいハードな壁を自分でつくり、乗り越えていくことが今の原動力になっています。

「yuhaku」では、同じ想いをお持ちの企業様との積極的なコラボレーションを考えています。「yuhaku」の染色技術や革を活かしたコラボなど一緒に新しい価値を創出できる企業様からの応募をお待ちしています。ご興味がある方はこちらから詳細をご覧ください。

文:Nana Suzuki

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES