左から:ヘラルボニー 松田崇弥、アンリアレイジ 森永邦彦 、徳永啓太

Image by: FASHIONSNAP

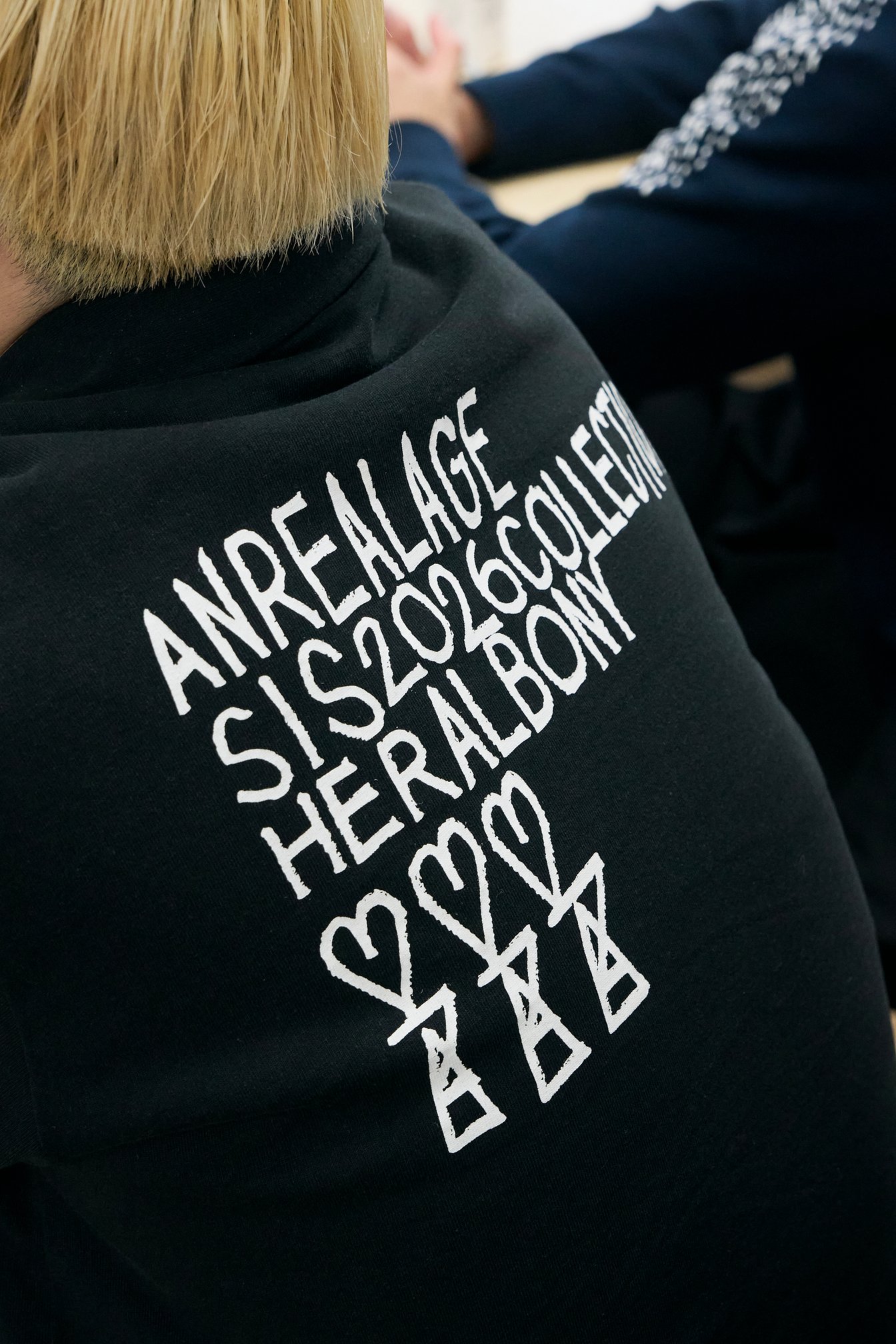

2026年春夏パリ・ファッションウィーク。「アンリアレイジ(ANREALAGE)」が発表したコレクションは、知的障がいのある作家の「異彩」を社会に送り出す「ヘラルボニー(HERALBONY)」のアート作品をまとったものだった。

ADVERTISING

Image by: ANREALAGE ©Koji Hirano

この協業は国内外で話題を集め、ファッションメディアに限らない多くの国内メディアでも報じられた。しかし、その多くは「知的障がい者のアーティストがパリコレへ」という、キャッチーでわかりやすいストーリーとして消費されていたのではないだろうか。

⎯⎯ そのラベルは、アートやファッションの真価を正しく伝えているのか

本稿では、アンリアレイジの森永邦彦氏とヘラルボニーの代表取締役Co-CEOである松田崇弥氏との対談を通して、メディアが用いる「障がい」という言葉への疑念、そして作家を「支援の対象」ではなく「対等なクリエイター」として捉えることの重要性を掘り下げる。

聞き手を務めるのは、自身も当事者性を持ち、ファッションの現場を見つめてきたジャーナリストの徳永啓太氏。ブランド、起業家、そして書き手。三者の視点を通して、ファッションはヘラルボニーが掲げる「障がいという言葉を使わなくなる未来」を実現し得るのか、そして今後のメディアに期待される態度について語ってもらった。

目次

「障がい」という言葉をいつ手放すか

徳永啓太(以下、徳永):今回は、ヘラルボニーの作家の方々が、「障がい」という言葉の前にまず一人の「アーティスト」である、という点に注目したいと思っています。これまでにも、多くのメディアで森永さんと松田さんがお話しされているのを拝見しました。素晴らしい活動だと感じる一方で、その「切り取られ方」については、もっと深く考える必要があるのではないかという危惧もあります。

例えば、ある報道では当事者の方々を丁寧にピックアップしていましたが、別の報道では、短時間のニュース枠という制約もあってか、「知的障がいのアーティストがパリコレに参加」という、非常にキャッチーな表題が優先されていました。しかし、そのキャッチコピーに「知的障がい」という言葉は、本当に必要なのでしょうか。2025年になってもこの表現が変わらない現状に対し、私は一石を投じたい。

そこで、コラボレーションを提案したデザイナーとしての森永さん、そして多数の作家が在籍するヘラルボニーの代表であり、ご家族に当事者がいらっしゃる松田さんと共に、「障がい者が関わる活動が、メディアでどう扱われるべきか」を改めて考えたいと思い、お集まりいただきました。

松田崇弥(以下、松田):そこは非常に難しい問題です。ただおっしゃったように「障がいアート」とまとめられてしまうことを私たちも問題視しています。そこで、メディアに説明をする際に使用する「ワーディングリスト」を作って社内で共有し、メッセージを整理したりしています。

例えば、「女性アート」や「外国人アート」というまとめられ方をされると批判があり議論が生まれるのに、なぜ「障がい者アート」という言葉があるのか。もちろん、知的に遅れがあるからこそ生まれる表現という事実や、アイデンティティは大切にするべきなので、その観点から「知的障がい者が描いたアート」すなわち「障がい者アート」と一括りにされてしまうことも理解してます。

徳永:松田さんは、創業期にはあえて障がいという言葉を使っていた時期もありましたよね。

松田:はい、創業期は今よりも世の中の理解が薄かったので、あえて使っていました。しかし今は、そのフェーズを脱却したいという思いがあります。福祉や障がいという「ラベル」そのものが、“超えられない壁”を作っている部分もあると強く感じています。結局、障がいのイメージそのものが持つ根深さの問題に起因するからです。障がい者という言葉は、「精神薄弱」という言葉から始まっていて、だんだんと表現が柔らかくなってきた歴史(*1)があります。障がいに関して理解が広くなってきたように感じますが、内閣府の調査によれば、障がいと聞いてネガティブなことを連想する人の比率は依然として高い水準(*2)にあります。

◾️*1 「精神薄弱」から「知的障害」への改称について

「精神薄弱」という用語が、差別的・侮蔑的であるとの当事者団体からの訴えを受け、「精神薄弱者福祉法等の一部を改正する法律」が1998年に成立、翌4月1日施行。これにより公的に「精神薄弱」という言葉は「知的障害」へと改められた。

◾️*2 「障がい」に対する差別・偏見について

内閣府が2023年3月に公表したデータでは、障がいを理由とする差別や偏見があるかという調査に「あると思う」とする者の割合が88.5%(「あると思う」47.5%、「ある程度はあると思う」41%の合計)だった。

松田:しかし、問題の根幹は、障がい者という言葉そのものが、すぐにネガティブなイメージやチャリティに変換されてしまう社会構造にあると感じています。私たちは常に「障がい」という言葉を使わずに、活動していくタイミングを議論しています。ただ、今の認知度や影響力でやっても、本質が伝わりにくい。もっと圧倒的な知名度や認知度、影響力を獲得し、「この会社はすごい」と思われたタイミングで、社会のネガティブな連想から解き放たれたいと考えています。

徳永:現在も、活動内容に対して、批判的な意見を受けることはありますか?

松田:障がいという言葉を使っていることに対する直接的な批判は受けていませんが、それはまだ私たちの影響力が小さいことの裏返しでもあると思っています。社内では、認知度がどの程度高まったら障がいという言葉から脱却すべきか、常に議論しています。このイメージを変えていかないと、例えば2025年4月から始まった「合理的配慮の義務化(*3)」も、「義務化」するとかえって障がいのある人を遠ざけてしまう結果になりかねないという視点も持っておくべきだと思います。また2026年の7月からは障がい者雇用比率も現在の2.5%から2.7%に上がります。実際に実施すれば環境も変わりますので、私たちは、その都度、言葉の根幹にあるネガティブなイメージを、クリエイティビティの力で変えていけるのではないかと信じています。

◾️*3 合理的配慮の義務化について

2013年6月に「障害者差別解消法」は、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定された。この法律では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲(努力義務)で障害者の求めに応じ合理的配慮(社会的なバリアを取り除くこと)をするものとしている。2021年に改正および2024年4月1日に施行された改正案では、この「合理的配慮の提供」を努力義務ではなく義務化した。

作家と会うことで覆された「障がい者アート」のイメージ

徳永:今のお話も含めて、森永さんの今回の協業についての考えをお聞かせください。

森永邦彦(以下、森永):今回のコラボレーションは、2025年の8月から10月のパリファッションウィークでの発表まで約3ヶ月間で時間がない中取り組んだので、ここまでしっかりお話をするのは初めてですね。アンリアレイジではこれまでも、2016年に視覚障がいのある方々とのプロジェクト(「触れる」というテーマでのファッションへのアプローチ。ヨコハマ・パラトリエンナーレなどで展開され、フォトクロミック技術など、視覚優位ではない新しい感覚への挑戦)など、一定の常識や当たり前を揺るがすような体験の提供を試みてきました。

フォトクロミック技術:光(紫外線など)に反応して色が変化する性質を持つ物質を利用した技術。アンリアレイジはこの技術を服に取り入れ、光によって服の色や柄が変化する表現を追求してきた。

そうした経験があったので、今回はアンリアレイジの新しい試みとしてヘラルボニーにお願いしようとオファーをしました。松田さんから快諾を得てからは、まずヘラルボニーと契約している作家の方々に実際にお会いするために施設にお伺いしました。そこで感じたのは、「純粋に、作っているものの強度が凄まじい」ということ。現代はどんなモノでも「情報」が先にあり、価値が定められているように感じる中で、作品そのものが持つ力の「圧倒的な純度の高さ」に強く惹かれました。私たちはずっと「非日常」な服を作ろうとしてきたのですが、ヘラルボニーと契約している作家さん達が見ている世界に「すごいな」と憧れるような気持ちになったんです。私が影響されたのであれば世界の人もきっと受け取ってくれるだろう、そしてこの純粋なアートをパリコレクションで発表して知ってほしいという気持ちになりました。

徳永:協業に参加されたすべての作家さんにお会いになったそうですね。

森永:はい。全国の福祉施設(*4)を訪ね、最終的に18名の方に会いました。短期間で日本中を縦横無尽に巡る、本当に分刻みのスケジュールでした(笑)。

◾️*4 ヘラルボニーのアーティストの契約形態

ヘラルボニーは国内外の79の福祉施設施設、293名の障害のある作家と契約をしている。(2025年12月時点)各作家はヘラルボニー社の所属ではなく契約作家。

松田:森永さんは表面的な部分だけではなく、施設の場所や活動内容まで、すべてを知りたいと言ってくださって。心から尊敬しました。

森永:とある施設は、まるでアートカルチャーのような雰囲気を醸し出しており、私が思い描いていた施設のイメージを覆されるほど圧倒されました。そう感じながらまわっていくうちに、自分が抱いていた「障がい」のイメージと現実とのギャップも感じるようになりました。次第と自分の中で障がい者アートと言う言葉に対する先入観が払拭されていく感覚を覚えています。最終的には障がいの有無に関係なく、「服になったらいいもの」と「そうでないもの」を、アンリアレイジというブランドの美意識、そして今季のテーマのもと作品を選ばせていただきました。

協業を成功させるためには、ヘラルボニーの作家さん達のクリエイティブを活かし、世界で戦える服をアンリアレイジが作るという覚悟が必要でした。そして松田さんたちが抱えている理念や、守っているレギュレーションがある中で、どこまでアンリアレイジの世界に引きずり込んでいけるか、というブランドとしての挑戦でもありました。正直、最初はとても躊躇しましたが、「クリエイションはやる以上、対等に、そして手加減はしない姿勢があるべき」というブランドとしてのスタンスを貫きたいと思い、最終的には作家さんたちの純粋で強度のあるアートに私たちのクリエイションをぶつかっていった感覚です。

美しさだけで勝負できるフランス、文脈や意味を求められる日本

徳永:私はいち記者として、障がいに関わるプロジェクトを取材する際は、なるべく障がいという言葉を使わずに、「どういう困りごとがあるから、こういう服が仕上がった」という表現に力を割いています。だからこそ、日本では「わかりやすい」ストーリーが多用され、それがウケがいいことに対して、特に残念に感じてしまう部分がありました。一方で、海外での反応はいかがでしたか?

松田:僕が強く実感しているのは、パリのランウェイでコレクションを見た世界中の人々は、特に「障がいを持った方が描いた作品だ」という視点では見ていないということです。アート作品を手掛けたのが障がいを持つ人であるという情報は後から知ったようでした。海外の「ヴォーグ(VOGUE)」などでは、クリエイションに対してのリスペクトをベースに論じられていて、障がいの文脈が強調されていませんでした。理想的なレポートだと感じました。

森永:ニューヨーク・タイムズや本国版WWDでも、「今の時代に、どういうブランドがどういう服を作り、それに対してファッションとしてどう評価するか」という視点から、“ファッションとしての評価”として語られていました。グラフィカルなアートや、テキスタイルの巧妙さ、あるいはそうしたテキスタイルがクチュール性を持ちながら動的に動いていることに対して「そこにヒューマニティや温度を感じた」というような記事が多かったですね。その後にヘラルボニーの紹介がありました。

Image by: ANREALAGE ©Koji Hirano

Image by: ANREALAGE ©Koji Hirano

Image by: ANREALAGE ©Koji Hirano

徳永:海外と日本で、これほど違いが出るのはなぜなのでしょうか。

森永:私たちがパリに行ってから気づいたのは、パリの記者は何事に対しても「美しさ」を基準に論じているということ。国内ではプレスリリースに明記したことと、ヘラルボニーさんが日本で認知を持っているため、“わかりやすい書き方”になっているのだと思います。国民性や、メディア側の「読者に響きやすい」という判断もあるのかもしれません。私が見ている範囲だと、日本のメディアでは「障がい」という言葉が付かなかった記事は一つもなかったと思います。

松田:そうですね。私たちも昨年パリに子会社を設立したのですが、商談の内容が日本とは全然違います。「どんなアートがあるのか」と、ひとりひとりの作家の作品そのものについて問われることが多いですね。日本だと文脈や意味に重きを置かれがちで、そこを重点的に語られることが多いと感じます。どちらが良いということはさておき、日本とフランスでは話す内容が全く違いますね。

森永:ただ、日本でも多くのメディアに報道していただけたので、ファッションに限らず広義の意味では日本でも話題になったコレクションだったと感じています。「福祉」ではなく「ファッション」という分野でヘラルボニーや作家さんたちをこれまで知らなかった人にまで認知してもらうことができたり、新しい可能性を感じていただくことができたということはすごく大きな一歩になったと感じています。同時に、この取材を通して改めてコレクションを振り返ってみると、最初にこのコラボに対して少し躊躇いがあった理由は、日本での報道のされ方の想像がついていたからでもあったと思うし、そこに覚悟を持って飛び込む意味を考えると勇気が必要だったからなのだと今実感しています。

徳永:ヘラルボニーとの協業はファッション業界に変化をもたらす第一歩であること、そして純度の高いアートが生まれにくい現代のアートシーンの中で、そのクリエイションの素晴らしさをファッションのクリエイティブとぶつけ合ったという2つの意味で新しい挑戦であったのだと理解できました。一方で、国内の報道では、森永さんが予想していた通り「普通の生活が送れない人がパリに行けた」というストーリーの強さが前に出てしまい、純粋な作家性が見えにくいという印象を受けます。

松田:私たちもずっと考えています。私たちの活動は新聞の「文化欄」には載らず、「福祉欄」に取り上げられ続けているのが、まさにその構造を示しています。この葛藤を超えるには、ヘラルボニー自体が現状をガツンと超える知名度や影響力、評価のある企業になることが非常に重要だと考えます。スピーディーに情報を捉える世の中ではどうしても短絡的になってしまう。記事の内容を最終的に決定するのは媒体側なので、私たちが捉えてほしい文脈をコントロールできないといつも感じています。その反面、そのキャッチーさに恩恵を受けているのも事実ですので、一概に批判ができない状況にあると感じています。

徳永:ヘラルボニーの作家さん達の中には、同じ絵を365日描き続けている人もいますよね。その視点で見ると誰でも作れるものではないですし、生成AIが発達し、誰しもが整った絵を簡単に作れる時代において、作家さんの絵は、プロンプト(生成するための説明書)で再現できませんよね。

松田:そうなんです。朝起きてすぐ色を塗るという作業を30年間続けている作家さんもいます。そういった意味でアート業界でも、「AIの領域が発達すれば、ヘラルボニーのアーティストの価値はもっと上がる」という意見が度々聞かれます。

徳永:「劣っているから評価されている」という福祉的な面で語られるのではなく、「普通の生活が送れる人でさえ描けない絵を描いている」という、純粋なクリエイティビティとしての評価が、日本ではまだ追いついていないと感じます。

松田:報道の視点も大切ですが、私たちにとって最大のリスクは私たちの思想や作家さんたちのアートが「誰にも知られない」ことです。誰にも知られないと世の中に一石すら投じられません。現在ヘラルボニーは日本だけでなく8ヶ国の海外の作家さんたちと契約しているのですが、彼らのアートの中にはダーティな表現をする人もいます。まずは知ってもらうために私たちは企業コラボを積極的に実施していますが、やはりクリーンな作品しか選ばれません。私たちはそういったアートにもすごく惹かれますが、企業には好まれにくいですよね。日本の経済とうまく交流していかないと知名度は上がらないなと実感しています。さきほどもお話しした通り、圧倒的な知名度や評価のある企業としてヘラルボニーが認知されなければ私たちが届けたいメッセージは正確には届かないと思っています。

ファッションは「非日常」を「日常」に変えられる

徳永:ファッションとアートはいままでの常識を覆す、天地をひっくり返すくらいの影響力のあるものだと思っています。特にファッションは人々の生活に溶け込んでいるからこそ、特に効果のあるツールだと個人的には感じていて、例えば1960年代に「イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)」が女性モデルに男性用のスーツスタイルでヴィジュアルを公開したら、社会が求める女性らしさからの解放の後押しをしたといわれています。それによって男性中心主義に対しての論じ方が変わってきます。その影響力を私は信じているので、この協業も歴史の新たな一歩になれば良いと今回の対談で感じました。

森永:ファッションにはいろんな側面がある中で、私はずっと「人の意識や日常を変えられる力」だと信じてやってきました。このヘラルボニーとのコレクションは、その力を示すものだと思っています。現在、障がいのある方のアートというのは、社会においてはまだ「非日常」かもしれません。しかし、それは現時点での価値観・常識であり、この「非日常」なものが、10年後には全然違う見え方に変わっていると思っています。いまのモードのなかでヘラルボニーとコラボすることが、今後の「日常」に変わる起点になる。そんな挑戦がしたいという思いがありました。

Image by: ANREALAGE ©Koji Hirano

徳永:ヘラルボニーさんの活動で一番尊敬することは作家が見えることです。今回も参加された作家さんたちをパリまで招き、ショーまでサポートされていましたよね。知的障害のある方のアートを見ることがあっても作家が見えないことが多いと感じる中、必ず見える状態にしたり、現地にお連れしたりすることはとても良い姿勢だなと感じます。ショーの最後、森永さんが挨拶した後に作家さんたちを紹介したこともとても印象深かったです。1人のアーティストとして尊敬している姿勢がヘラルボニーからも森永さんからも伝わってきました。少し強引だと受け取る人もいるかもしれませんが、半ば強制的にも当事者を連れてくることで社会の中に交わらせることが重要だと感じます。

フロントロウに座った作家の中川ももこ、鳥山シュウに拍手を送る森永

Image by: ANREALAGE ©Koji Hirano

ファッションの中で障がいをどう議論するか

徳永:先ほど松田さんが「新聞の福祉欄にしか載らない」とおっしゃったように、障がいを語ろうとすると、どうしても福祉に関する人や興味がある人にしか届かないもどかしさがあります。しかし、福祉は国民の生活の地盤でもあるのであらゆる人が福祉について自分の考えを発言できるといいと思います。当事者や関係者が不在であってもどのような環境であれば議論が活発になると思いますか?

森永:私はヘラルボニーさんたちと一緒にコレクションを作ったという実体験ができましたので今日この場で話ができています。もしこの経験がなかったら、もっと“距離のあること”として意識をしていたと思います。一歩足を踏み入れて得たものがあるからこそ、当事者あるいは関係者の立場になれているのかなと思います。実は徳永さんがおっしゃる視点のインタビューや議論がファッション業界でもっと出てくるだろうと思っていたのですが、今回の対談までなかったですね。このタイミングだからこそ、今回のコレクションを機に、私たちが考えていることを、もっと表出していく必要があると強く感じました。

松田:興味・関心は、シャワーのように一定の情報を浴びられる環境がなければ、なかなか広がらないものです。福祉や障害に関してはそこまで情報が流れてこないので、メディアの在り方もそうですしハードルがあるんだと思います。まずは、一度福祉施設に行ってみる、作家に会ってみる、何かしらの障害のある人とふれあうなど、実際に体験してみることが、遠回りのようで一番の近道なのかもしれないのかなと思います。

最後に

森永さんが全作家の元を訪ねてその表現に圧倒されたと語り、松田さんが「いつか障がいという言葉を使わない会社にしたい」と語るように、時代の転換期に来ているように感じます。

日常というフィルターを通して、私たちが勝手に引いてしまった境界線があります。その「常識」を書き換えた先にこそ、ファッションが本来持つべき「自由」があると思います。そしてAI時代が到来する世界では模倣できないアーティストの価値が変わってくるでしょう。私たちに今求められているのは、属性というラベルを剥がし、表現の本質を正しく受け止めるリテラシーです。(文章:徳永)

最終更新日:

<参考>

◾️内閣府:障害者に関する世論調査(令和4年)

◾️内閣府:障害者基本法

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【インタビュー・対談】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング

ディプティック「オルフェオン」がアイテム拡充 オー ド トワレなど発売