ラフ・シモンズ

Image by: FASHIONSNAP

ラフ・シモンズ

Image by: FASHIONSNAP

自身の名を冠した「ラフ・シモンズ(RAF SIMONS)」をはじめ、「ジル サンダー(JIL SANDER)」「ディオール(DIOR)」「カルバン・クライン(CALVIN KLEIN)」「プラダ(PRADA)」と数々のメゾンを率い、現代のファッション史に大きな影響を与えてきたラフ・シモンズ(Raf Simons)。自身のブランドを“休止”してから3年。今、彼が明かすのは「休止ではなく、“保留中(on hold)”」という言葉と、「もう一度始めるべきかもしれない」という再始動への予感だった。

ADVERTISING

2025年12月29日から、ドーバー ストリート マーケット ギンザ(Dover Street Market Ginza、以下DSMG)で、ラフ・シモンズ本人が厳選したアーカイヴアイテムの特別販売が開催されている。このイベントに合わせて来日したラフに、ブランドを”保留”にした理由、そして変化の渦中にあるファッションの現在と未来について話を聞いた。

"心を整える場所”

ラフが日本に惹かれる理由

──ラフさんは日本をよく訪れていますね。どのような点を魅力的と感じていますか?

ここ数年は毎年、クリスマスから新年にかけて日本に滞在しています。日本はとても静かで落ち着いていて、この先に控えるショーを前に、心を整えるには理想的な場所です。

日本の特別さは、やはり“人”だと思います。他の大都市と比べても、人々は繊細で礼儀正しく、とても人間的です。街で私のことに気づかれても、皆さん本当に丁寧に接してくれます。他の国でよくある、突然無断で写真を撮られるようなことも、日本ではほとんどありません。

──日本のお気に入りの場所はありますか?

自然がとても好きで、日本庭園の美しさにはいつも心を奪われます。特に京都は格別ですね。以前、庭園を拝観する前に和紙に書かれた文字をなぞり、それを寺に納めるという伝統的な体験をしましたが、人生で見た中で最も美しい庭でした。苔に覆われた地面や静かな木々、水路に差し込む光が、まるで水中写真のように見えたのを覚えています。また、京都では伝統的な日本家屋を生かしたギャラリーにも感銘を受けました。靴を脱いで階段を上がり、作品を鑑賞する体験は、他ではなかなか得られないものです。

東京の街を歩いていると、時折ひっそりとした“隠れた名所(Hidden gem)”に出合えるのが魅力ですね。今回も、ビルの中にある予約制の古本屋を見つけ、30冊も本を買っていました。

最初の取引先は日本のショップ

ブランド初期から続く絆

──日本ではブランド初期から取り扱いがありますね。

はい。1995年に活動を始めた頃からです。最初はブランドを立ち上げるつもりはなく、ただ服を作っていただけでしたが、「ミラノに行くべきだ」と勧められ、ビジネスとして始めることになりました。取引先は7つだけでしたが、すべて日本のお店でした。

当時はとても小さなブランドで、日本に来る資金力もありませんでしたが、日本のショップや雑誌が招いてくれ、撮影などさまざまな協業を経験しました。そうした支えがあったからこそ今があり、30年経った今も感謝の気持ちは変わりません。

──今回のアーカイヴイベントを、なぜ東京、DSMGで開催することにしたのですか?

ずっと素晴らしい関係を築いてきたからです。レイ(川久保玲)がロンドンでドーバー ストリート マーケットを開いた当初から、私たちは取り扱いブランドの一つでした。最初は本当にマーケットのような店でしたね。ずっと良い友人関係を保っているので、このイベントを開くことはとても自然なことでした。

DSMGで行われたアーカイヴイベントでは1階のエレファントスペースにもラフ・シモンズのアーカイヴが展示された

Image by: Taro Okagawa

休止ではなく、“保留中”

再び芽生えた衝動

──ブランドの休止を発表してから3年が経ちました。この決断以降、生活はどう変わりましたか?

それほど大きくは変わっていませんが、旅をする時間は確実に増えました。2つのブランドを同時に手掛けていた頃は、まとまった休みを取ることがほとんどできず、今のように日本に10日間滞在することは不可能でした。クリスマスから新年にかけては、常に働いていましたから(笑)。今もたくさん働いてはいますが、以前よりも確実にオフの日は増えました。

ある時期、1月から2月にかけて3つのショーがありました。ラフ・シモンズのメンズ、ディオールのウィメンズとクチュール。クチュールとラフ・シモンズのメンズのショーが同じ週に重なることもあって、本当に大変でした。

その後母が病気になり亡くなって、父も多くの問題を抱えていたので、仕事から少し離れる時間が必要だと感じていました。アートが大好きなので、展覧会やショーを観るために旅をすることもありますし、家で過ごす時間も増えました。ミラノとベルギーは近いので、ほぼ毎週末、父にも会いに行っています。

──ブランドを休止する決断をした時の心境はどのようなものでしたか?

とてもエモーショナルでした。ただ、自分では「休止した」とは考えていません。「保留中(on hold)」という感覚です。東京を歩き回っていると、また熱意が湧いてきて、昨日もパートナーに「もう一度始めるべきかもしれない」と話したところです。

ただ、同時に"構造"については今も悩んでいます。最近は、あらゆることが過度に構造化されすぎている。アイデアがあっても、「そのタイミングでやらなければならない」「そこにいなければならない」といったシステムに従う義務がある。その考え方が好きになれないんです。かつてアズディン・アライア(Aazzedine Alaïa)は、自分の準備ができたタイミングでショーを行っていました。そういう在り方に強く共感しています。

──「保留中」ということを聞けて、とても嬉しいです。

どうなるかは、これからですね。正直、今はファッション全体にとってあまり良い時期だとは思っていません。どこへ向かっているのかを、まずは見極めたい。今の状況は決して健全ではなく、あまりクリエイティブだとも感じていません。

ただ、悲観しているわけではありません。もっと創造性が戻り、若い世代が前に出てくることを期待しています。すべてが同じシステムに属する必要はない。良いものを作れば、必ず誰かが見つけてくれるはずです。これからは、メガブランドと並行して、小さくても独自の在り方が成立する時代になると思います。

複雑化するファッションの現在地

その先にある可能性

──今のファッションシーンはどう変わったと感じますか?

「オンラインだけ」では、やはり成立しにくいと思います。ファッションはとても感情的なもので、人に着てもらってはじめて意味を持つ。人が着ること、そしてそこにソーシャルな要素があることが、本質だと思います。

ファッションは昔から、コミュニティの中で機能してきました。今もその力は強いですが、形が変わっただけです。1980〜90年代には、「コム デ ギャルソンの人たち」「メゾン マルタン マルジェラの人たち」「ヘルムート ラングの人たち」といった明確なコミュニティがあり、誰もが特定のブランドに夢中になっていましたが、今のファッションショーでは、報酬を得て参加する人が多い。一方で、アンバサダーではない人たちも、服を着替えながらショーを回っている。形は変わり、それでもソーシャル性やコミュニティは残っていますが、以前とはまったく違うものです。批判ではなく、これが今の現実で、とても複雑だと感じています。

──確かにより複雑になり、時代の変革期にありますね。

「昔のほうが良かった」と今を否定したくはありません。クリエイティブでいるためには、常にオープンであり、未来を信じる必要があると思います。一方で、若い世代は今のシステムにもっと挑んでいいとも思っています。「こんなものは必要ない」「違うやり方でやる」と言っていい。ただ、僕たちが若かった頃と同じように歓迎されるかは分からない。もしかすると、その動きはすでに始まっていて、まだ見えていないだけなのかもしれません。

──今、もし制約なしでひとつだけコレクションを作れるとしたら、どんなコレクションにしたいですか?

これまでとはまったく違うものになると思います。ここ数日、旅の時差ボケのせいか、奇妙な夢をよく見ているんです。夢の中でショーをしていたのですが、私自身はデザインしていなくて、ただ会場で自分のショーを観ていました。一緒に仕事をしてきた仲間たちがいて、みんなで作り上げていました。

ショーが始まり、雨が降って、またやり直したりと、とてもカオスでした。でも不思議と、私はそのショーが好きだったんです。ひとりで作るのではなく、コミュニティによって自然に生まれたものであったことが、強く印象に残っています。

"自分のショーよりも緊張した”

愛弟子たちのデビューショー

──「アライア(ALAÏA)」を手掛けるピーター・ミュリエ(Pieter Mulier)や「シャネル(CHANEL)」を率いるマチュー・ブレイジー(Matthieu Blazy)のような、かつてあなたのアトリエで働いていたデザイナーたちが今、第一線で活躍していますね。彼らと過ごした時間を振り返ると、どんな思い出がありますか?

二人とも、僕にとっては家族のような存在で、本当に誇りに思っています。一緒に過ごした時間は、本当に素晴らしいものでした。特にピーターとは長い時間を共にしました。ラフ・シモンズで長く働き、その後ジル サンダー、ディオール、そしてカルバン・クラインでも大きな力になってくれました。

一方で、マチューと働いた期間はそれより短かった。最初にラフ・シモンズで働いた後「メゾン マルタン マルジェラ(Maison Martin Margiela)」、フィービー・ファイロ(Phoebe Philo)時代の「セリーヌ(CELINE)」を経て、カルバン・クラインで再び一緒に仕事をすることになりました。そういう意味でも、彼らはずっと身近な存在です。今はそれぞれ自分の道を歩んでいますが、関係性は変わらず、とても親しいままです。

2017年9月に「CALVIN KLEIN 205W39NYC」2018年スプリングコレクションのショーで、当時チーフクリエーティブオフィサーを務めていたラフ・シモンズと、クリエーティブディレクターを担ったピーター・ミュリエ

──毎シーズン、欠かさずお互いのショーに出席されていますよね。

はい。実は自分のショーよりも彼らのデビューショーのほうが、ずっと緊張します(笑)。ピーターがアライアで初めてショーを行った時のことは、今でもよく覚えています。会場に到着した瞬間から胸がいっぱいで、ずっと落ち着きませんでした。長くこの仕事をしていると、自分のショーにはある程度慣れてきますが、あの時はまったく別の感覚でしたね。

マチューの「シャネル(CHANEL)」でのデビューショーは、そこまで緊張はしませんでしたが、会場に入った瞬間、そのスケールの大きさに思わず「なんてこった!」と思いました(笑)。ただ、すでにボッテガ・ヴェネタで素晴らしいショーを手掛けていたので、その点では安心して見ることができましたね。

次世代に託す

「まだ存在しないものを作る」こと

──最後に、これからデザイナーやクリエイターを目指す若い世代に向けて、伝えたいアドバイスがあればお願いします。

難しい質問ですね。ただ、言えることとしては「すべての人のためにデザインしなければならない」と思わないでほしい。それが、今のファッション界の大きな問題だと思っています。僕が始めた頃は、たった一人でも気に入ってくれたら十分でした。何より大切なのは、"まだ世の中に存在していないものを作ること"です。数は少なくても、他の人とは違うものを求めている人は、必ずいます。今、多くの人が同じものを欲しがっているように見えるのは、「自分が誰であるか」を見失っているからかもしれません。

企業のクリエイティブディレクターと、自分のブランドを持つことは別物です。インディペンデントで始めるなら、選択の自由があり、何でも拒否できる。だからこそ、新しいものを提示し、自分自身のファンベースをつくるべきだと思います。僕が待っているのは、そうした若い世代です。本当の変化を起こす人たちの登場を楽しみにしています。

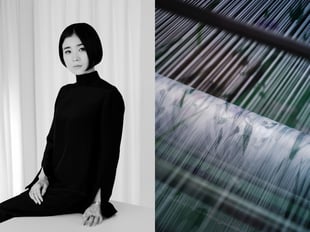

ラフ・シモンズ(Raf Simons)

1968年1月12日、ベルギーのネールペルト郊外で生まれる。大学で工業デザインを学び、"アントワープ・シックス(Antwerp Six)"の一人であるウォルター・ヴァン・ベイレンドンク(Walter Van Beirendonck)の下で、インテリアデザイナーとしてキャリアをスタートさせた。95年、自身の名を冠したメンズブランドを設立。ミラノで展示会形式でコレクションを発表し、1997-98年秋冬からパリ・メンズ・コレクションに参加。2000年秋冬には、イタリア発の高級革製品メーカーのルッフォ社が手掛ける若手デザイナー起用プロジェクト、ルッフォリサーチのデザインをヴェロニク・ブランキーノ(Veronique Branquinho)とともに手がけた。 2000年春夏シーズンにコレクションを一旦休止。2001-02年秋冬に再始動し、2003年にスイス・ルチェルンのコンテンポラリー・デザイナー・コンクールでグランプリを受賞。2005年から7年間「ジル・サンダー(JIL SANDER)」のクリエイティブ・ディレクターとして活躍。2012~15年の3年間「ディオール(DIOR)」のアーティスティック・ディレクターを務め、2016年に「カルバン・クライン(CALVIN KLEIN)」のチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就任。2018年12月に退任し、2020年には「プラダ」に参画し、ミウッチャ・プラダ(Miuccia Prada)と共に共同クリエイティブ・ディレクターに就任。2022年11月に自身ブランドの休止を発表。

photography: Taro Okagawa

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【インタビュー・対談】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング