ベルナール・ビュフェを通して見る「時代」と「人」の移り変わり

ADVERTISING

Rétrospective Bernard Buffet «L’Époque que J’ai Vécue»

ベルナール・ビュフェ回顧展 私が生きた時代

2020.11.21(Sat)-2021.1.24(Sun)

Bunkamura ザ・ミュージアム

ベルナール・ビュフェといえばフランソワーズ・サガンの文庫本の表紙だった。そのサガンやジャン・コクトー、そしてかつてのパートナーを通してイヴ・サン=ローランとも付き合いがあるというビュフェ。アルベール・カミュやジャン=ポール・サルトルと並ぶ1950年代フランスの象徴というと、どこか華やかなイメージを思い描くが、本展が見せるのは、そんなビュフェも時代に翻弄され、それに抗って試行錯誤を繰り返してきた一人の人間であったということ。あの独特のタッチをどこかに感じさせながらも、実に多彩な作品を手掛けた多産な作家であったことに改めて驚かされた。

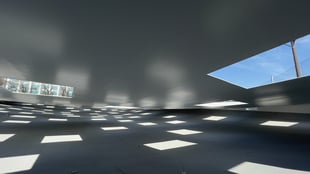

「私が生きた時代」は、ビュフェの作品を時代ごとに並べる回顧展。展覧会冒頭初期のビュフェ作品は、色彩も地味で、線は鋭く、どこか荒涼とした雰囲気が漂う。

若くし十代にして頭角を現したビュフェだが、時代は第二次世界大戦の直後。その絵は厳しい時代の雰囲気を見事に表していると脚光を浴び、一気に時代の象徴として注目を集めた。

その後、ビュフェはパリの喧騒を抜け、南仏プロヴァンスで生活や風景を描く時代を過ごす。明るい色彩や明快な線の絵も増えるが、どこかにビュフェらしい陰も感じさせる作品が描かれた。この時代、ジャン・コクローとの交流が始まり、挿絵などでの共同制作も手掛けたという(ちなみにサガンの文庫本はこのセクションに並べられていた)。

ビュフェにとっては1958年が転機の年。パリの画廊での大規模個展に10万人が押し寄せ、12月には彼の運命を変えるパートナーで元モデルのアナベルと結婚。

この展覧会で、個人的に圧倒的存在感を感じたのが夫人アナベルの絵だが、これらはBunkamuraの中央の大きなギャラリーに、この時代のビュフェを象徴するもう1つの作品「闘牛」のシリーズなどと共に並べられている。同じ部屋には有名な動物や蝶を描いたシリーズも展示されているが、個人的に驚いたのはニューヨークの摩天楼を描いたシリーズで、ビュフェの絵の幅広さを感じさせた。

1970年代、ビュフェはフランス政府からその功績を認められ表彰されたり、静岡に世界で唯一のビュフェ作品だけを扱うベルナール・ビュフェ美術館が誕生した(ビュフェは「人嫌い」を理由に開館式には出席せず、代わりに妻のアナベルが出席したという)。この時代、ビュフェはそれまでの自分を否定するように写実的な風景画や静物画を描き始めている。中でも1974年に描いたというキンセンカと思しき「花」の絵は、まったくビュフェを感じさせない作品として強く印象に残った。

「終焉」と題された最後のコーナーには1980年代から没年までの作品が並ぶ。攻撃性と自虐性が共生する倒錯した世界観が描かれた平面的作品。1997年にパーキンソン病を発症し「絵画は私の命です。これを取り上げられてしまったら生きていけないでしょう」と言い残し自ら命を経ったというビュフェ。この最後のコーナーでは、必死に何かと闘うドンキホーテの作品と、狂気じみた自虐性を感じさせる自画像が、この画家の存在感を脳裏に焼き付ける。

実はこれらの作品、私は一通り見ているはずだ。というのも、作品を所有するベルナール・ビュフェ美術館を2度ほど訪れているからだ(ただし、2回とも時間がなく駆け足で回っている)。ベルナール・ビュフェ美術館は、アート好きも花好きも絶対に訪れるべき「クレマティスの丘」にある。新幹線の三島駅からバスも出ている(乗ったことはないけど)。収蔵作品は2000点を超えており、てっきりこのBunkamuraの回顧展中は改修工事でもしているのかと思ったらビュフェの版画作品を中心とした展覧会を開催中で、Bunkamuraを見た人への相互割引も行っているようだ。

*展覧会は撮影禁止です。許可を得て撮影しています

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【林信行】の過去記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング