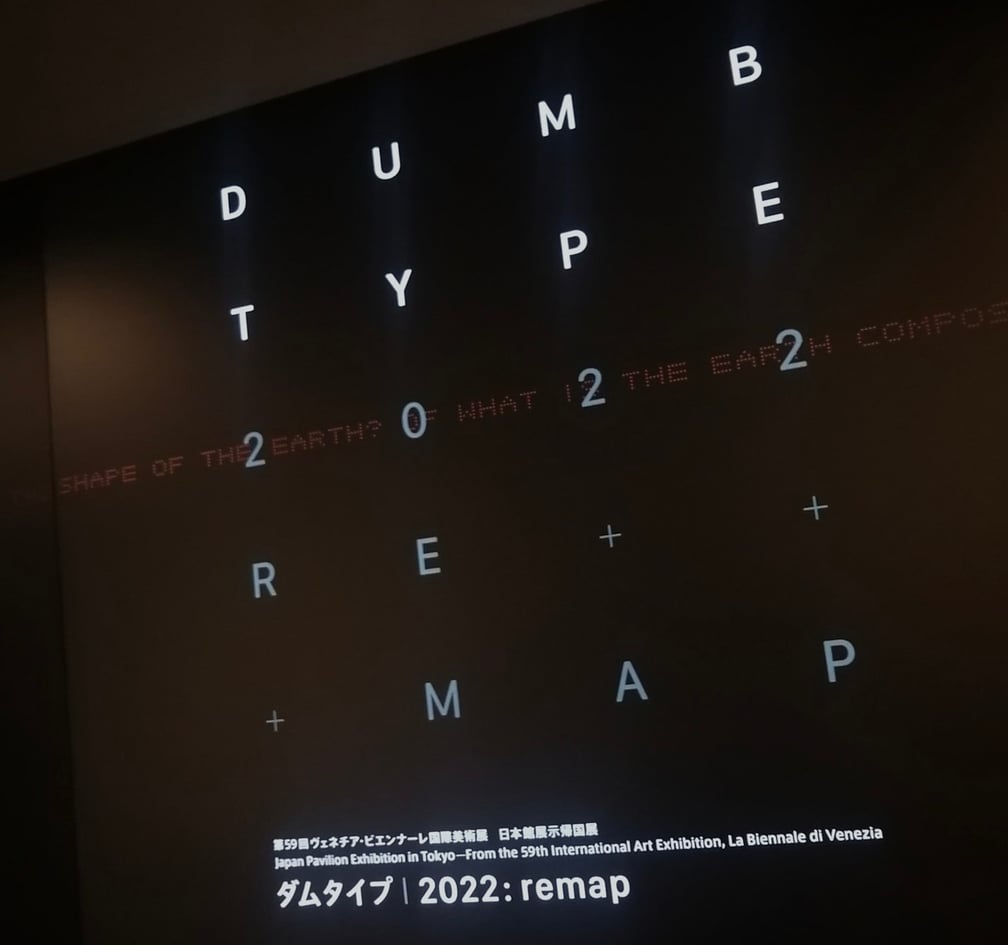

5月14日までアーティゾン美術館で開催されている「ダムタイプ|2022:remap」に、遅ればせながら足を運んできた。本展は2022年に第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館にて展示されたダムタイプの作品『2022』を、帰国展として再構成した内容となっている。

展示を観賞して色々な思いが巡ったが、まず率直に、ダムタイプの新たなメンバーとして参加した坂本龍一の訃報を耳にする前に展示を観て、この記事を書くことが出来ればよかったと、深く後悔した。ひとまず筆者の個人的感情は脇においても、アーティゾン美術館を運営する公益財団法人石橋財団と、財団創設者である石橋正二郎の活動が礎となり、多くのアーティストや美術関係者によってヴェネチアで構築されてきた日本のアートシーンと国際的なアートシーンの繋がりは、多くの人に広く知られるべき事柄であろう。つまりこの事実が示すのは日本だけに限らず、ヴェネチア・ビエンナーレの各国のパビリオン展示は、「サイト・スペシフィック※」であると同時に「コミュニティ・スペシフィック※」でもあるのだ。

※サイト・スペシフィック:特定の場所における、特定の性質を活かした作品やその性質、方法を指す。

※コミュニティ・スペシフィック:特定の人々や地域との協同で一時的に創出されるコミュニティを通して、集合的な同一性へ問いかける性質、方法を指す。

それが意味するのは、アートが織りなす独自の通時的価値であり、社会という枠組みや公益性というものに、一個人がどのように関わることが可能かという意志の在り様を垣間見ることができる。それを踏まえると、メンバー構成に揺らぎのあるフレキシブルなアーティスト・コレクティブであるダムタイプが、ヴェネチア・ビエンナーレの展示に選出されたことには、非常に大きな意味があったように思う。

ADVERTISING

鑑賞者にとって展示の質を追いかけることで得られる感動と困惑は、ルーレットの出目のように隣接した相でありながらも、その都度ランダムに様相が現れてしまう。とりわけ現在のような不安定な世界情勢において、アートの軽さと重さの相は、人々の心理と結びついて様々な存在意義を社会に示す。鑑賞者へ向けて強い問いかけを放つ本展は、展覧会という催しが特定の条件と偶然の相の緊張(サイトスペシフィック)において初めて成立し、かつその条件に鑑賞者さえも常に巻き込まれていること(コミュニティスペシフィック)を改めて強く自覚させられる機会となっている。併せて現代において、アートの価値を再考する意味でも、非常に示唆的な展覧会であると筆者には感じられた。

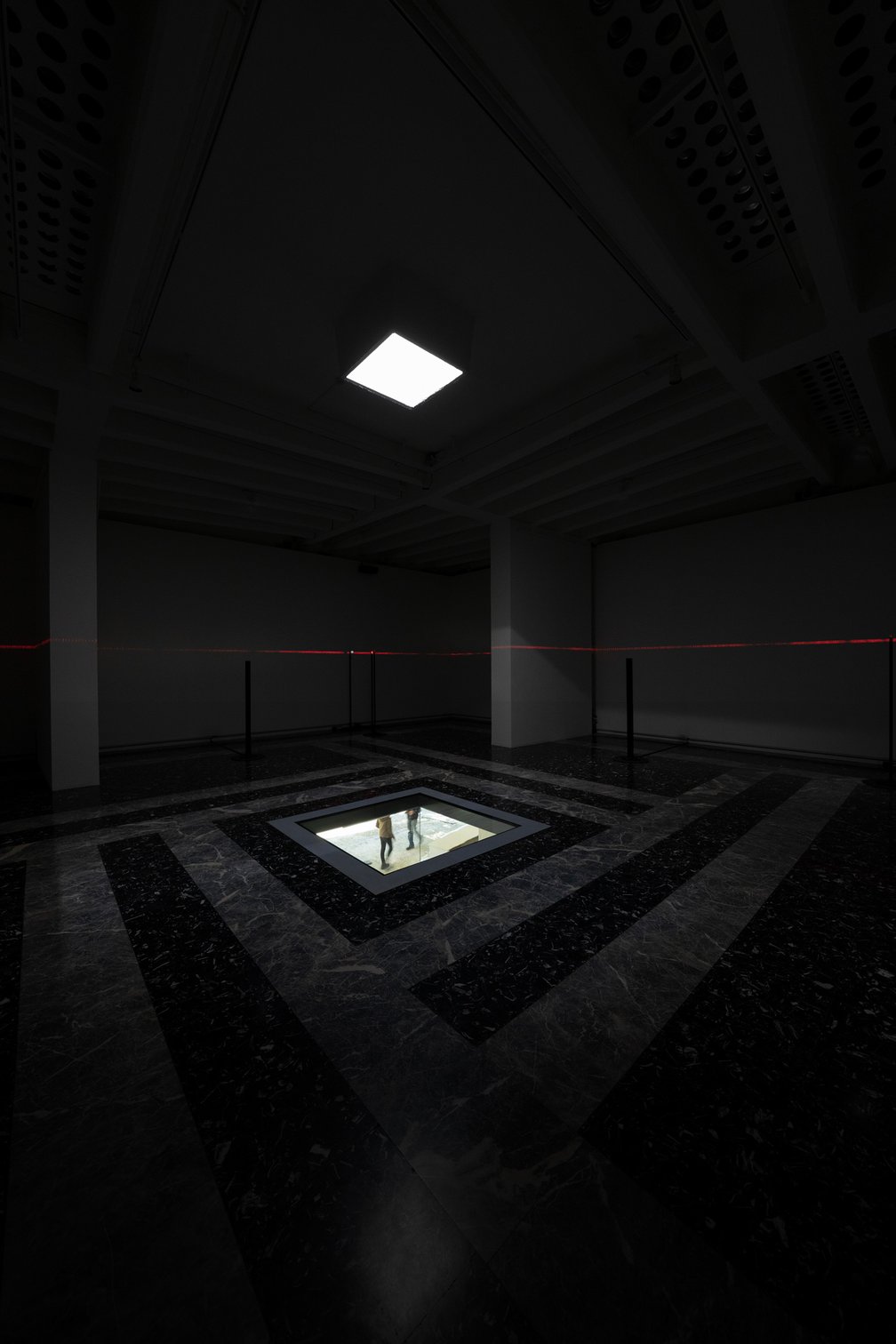

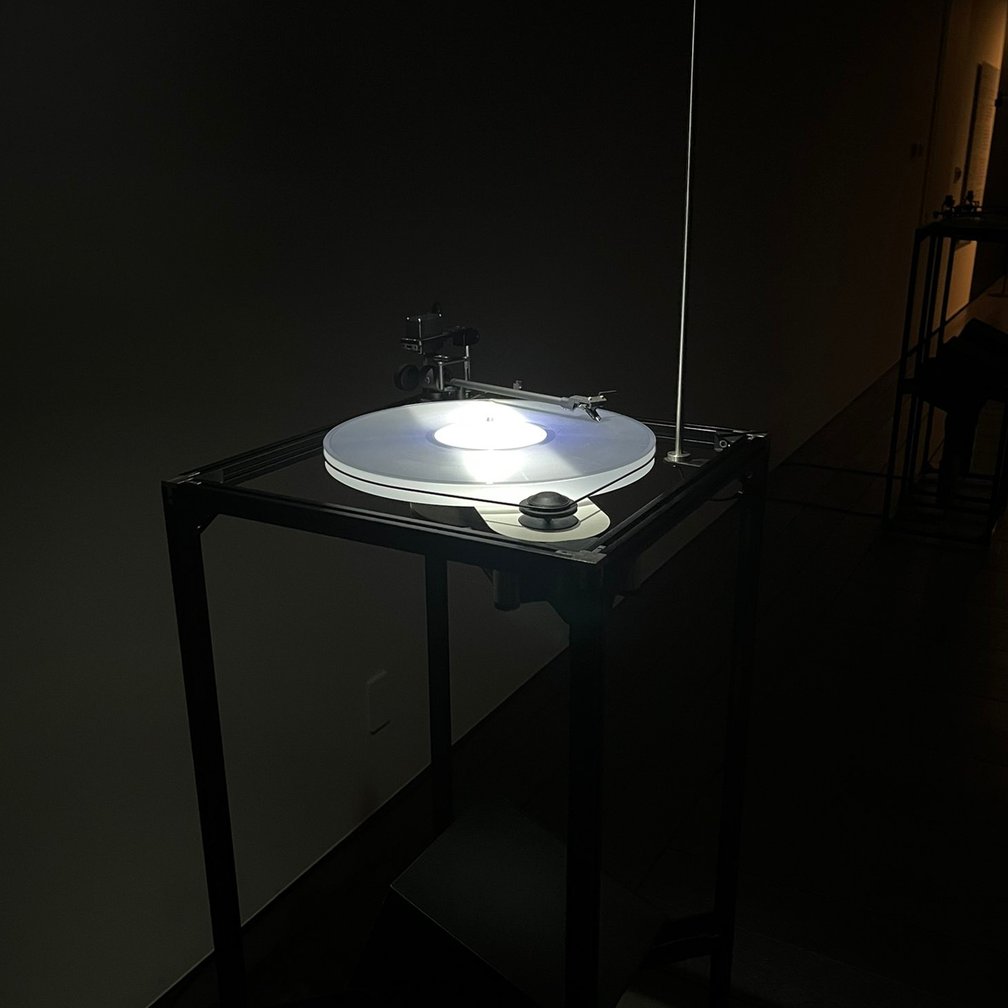

薄暗い展示空間へゆっくりと足を進めて行くと、坂本龍一が世界各国に呼びかけて集めたフィールドレコーディングの音が、静かに空間に響いていた。暗闇の中に点在するレコードプレイヤーをゆっくりと巡りながら、会場で配られていたリーフレットに記載されている展示の図解に目を通すと、インスタレーションの展示物が、様々な場所や方角と緻密に対応させられた構造的な配置になっているのが分かる。またリーフレットの説明に下記のように記されている。

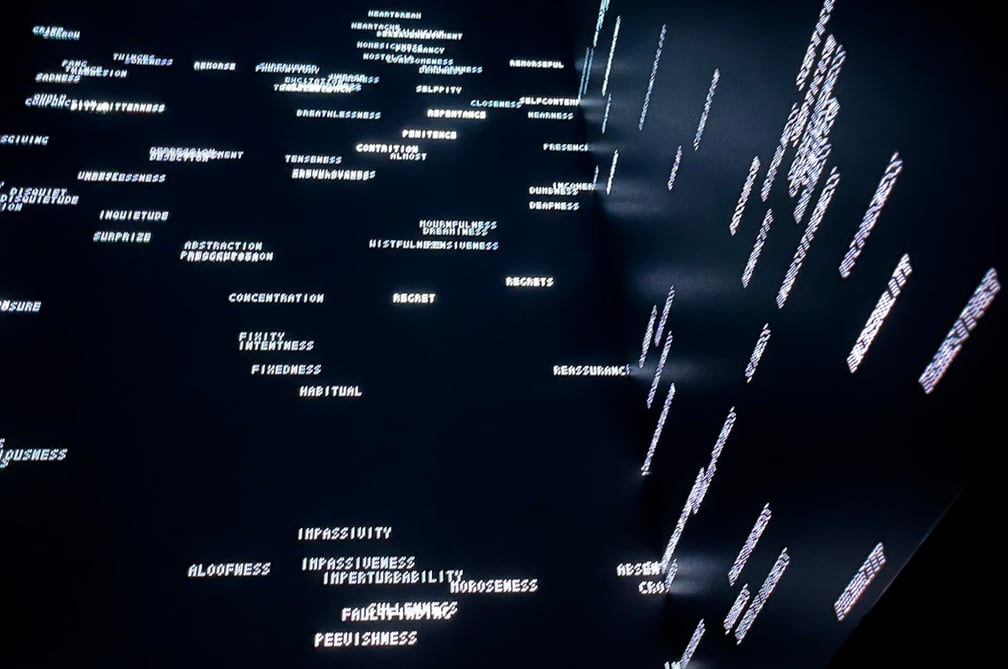

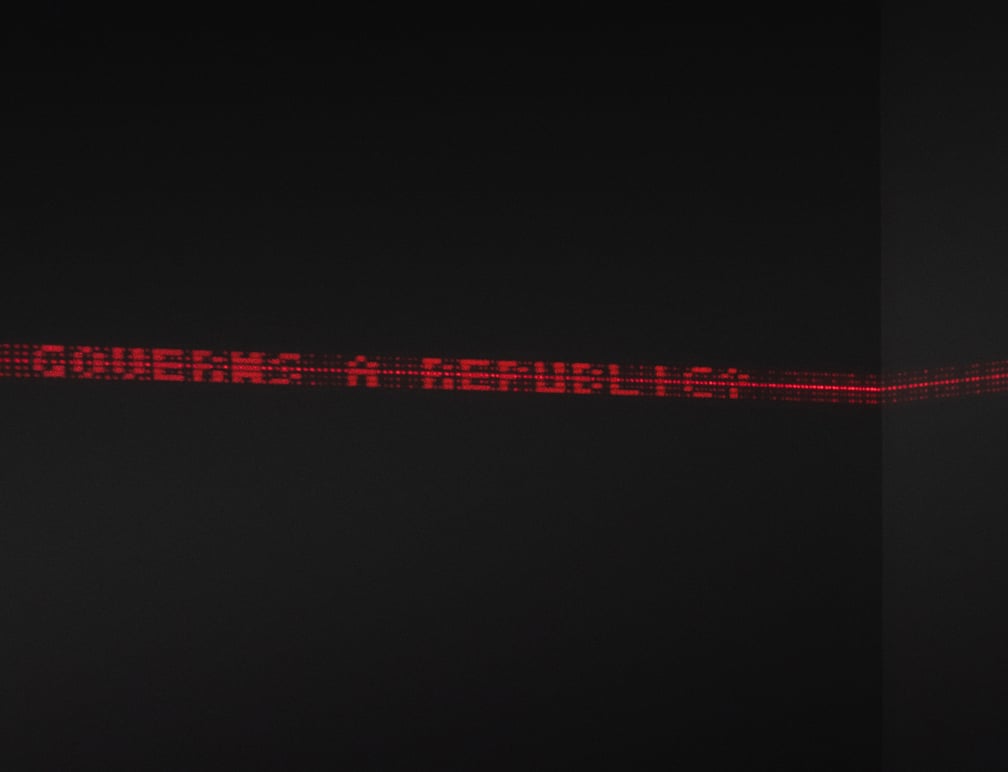

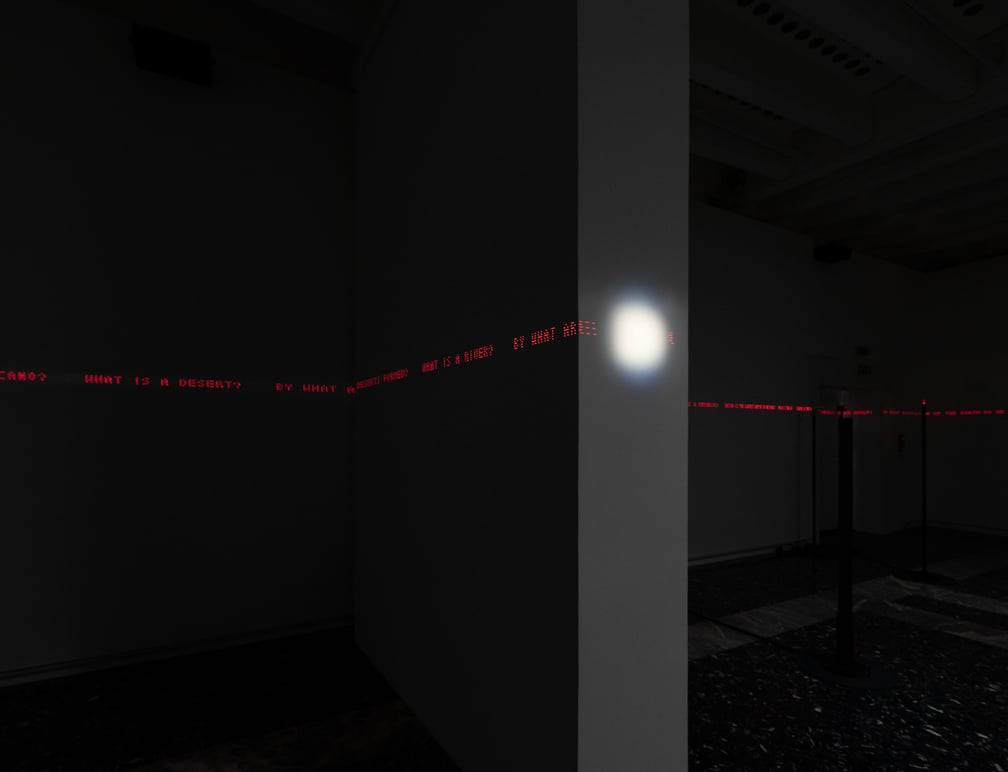

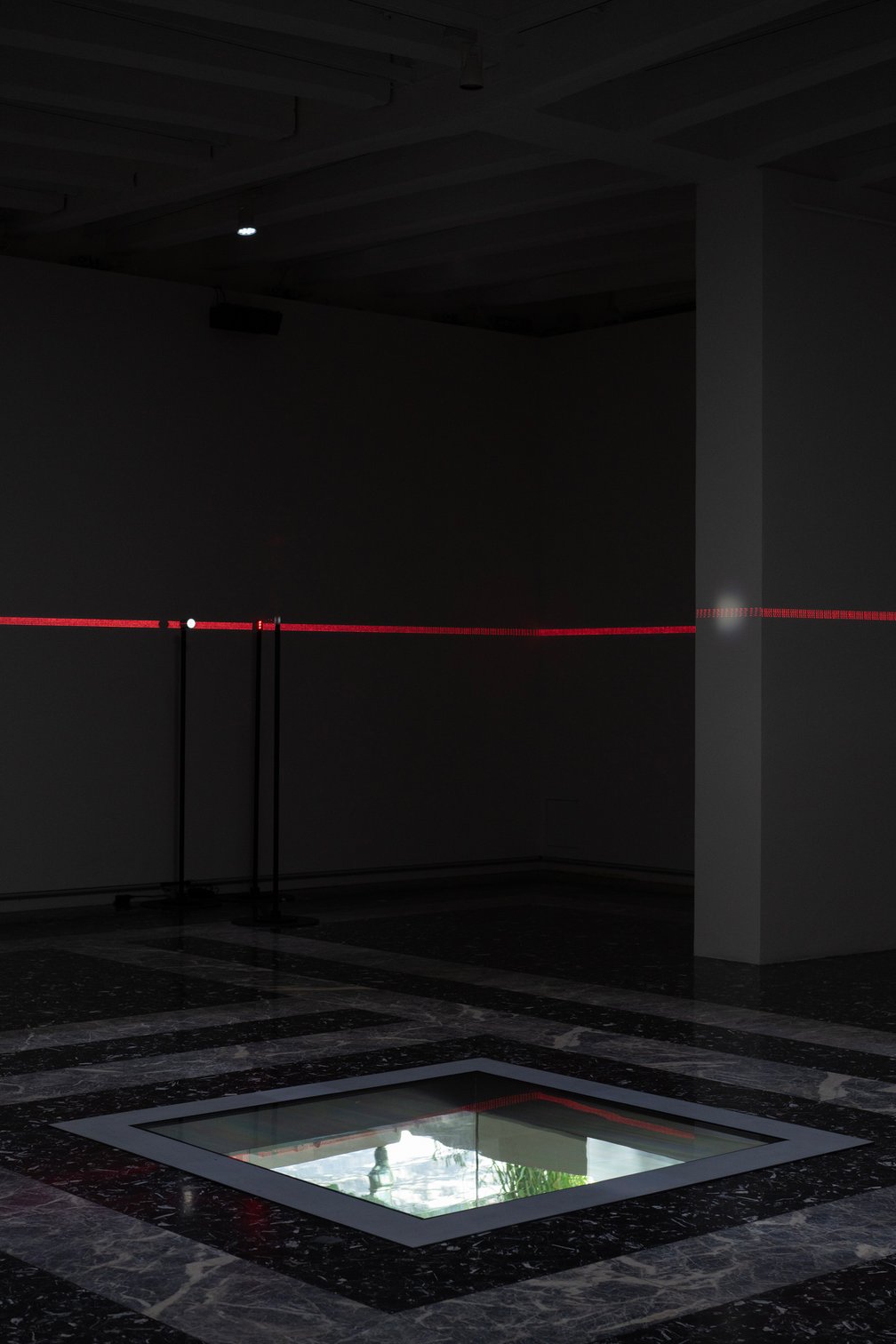

「日本館上階を90%の比率で模した展示室中央、その四方の壁に投影されるレーザー光は、中心から北・東・南・西の方角に置かれた4台の高速で回転する鏡によって反射されている。一秒間に12万2800回明滅する5本のレーザー光線は、6144個の点となってテキストをかたち作り、回転する超志向性スピーカーから流れる音声とともに、見えるか見えないか聴こえるか聴こえないかのはざまで、1850年代の地理の教科書から取られたシンプルで普遍的な問いを発している」

ここでの「1850年代の地理の教科書から取られたシンプルで普遍的な問い」とは、会場の壁面に投影されている「地球とは何ですか?」「大陸や海、火山とは何ですか?」という自然界の認識にまつわる問いかけや、「帝国を統治するのは誰ですか?」「私たちはどの国に住んでいますか?」といったアイデンティティにまつわる質問のことを指す。

Image by: FASHIONSNAP

中心、方角、回転、光、鏡、反射、テキスト、音、といった流動的な要素と、機材(レコーダー)の無機質で連続的なやり取りによって空間が構成されていることが、あっけらかんと記述されたキャプションは、個人的には灯台の光のような、暗闇の中で場所と方向性を知らせるものにも感じられた。説明書のようなドライなキャプションの印象とは乖離して、実際に展示空間で知覚できる光や音は、非常に減算的で静かな印象を私に与え、瞑想的な経験をもたらした。

展示の紹介文には「『ポスト・トゥルース』時代におけるコミュニケーションの方法や世界を知覚する方法について志向を促す本作」とある。リーフレットにも記載され、壁面に投影されている地理の教科書から取られた普遍的な問いかけからも伺えるように、本展は良い意味で非常にロマンティックかつ啓蒙的な空間を創出しており、世界への眼差しや在り様に文字通り“耳を傾けること”で、展示室の中心から世界への興味、好奇心、疑問を、外へと放射状に広がるように誘導する。

ダムタイプ《2022》 撮影:高谷史郎 ©ダムタイプ

ところが、中心から四方の壁に照射される赤いドットの集合が書き出す殺伐とした問いに目を凝らしてみると、次第に私たち鑑賞者は狭い“ただの壁”に取り囲まれていることに気付かされる。その暗い展示室の壁の向こう側に広がる荒涼たる世界を想像したとき、筆者はポーランド出身のイギリスの小説家ジョゼフ・コンラッドが書いた「闇の奥」を想起した。私たち鑑賞者の眼と耳を、外へ向けるように促す遠心的な構造を持つこのインスタレーションは、同時に、中心に座する灰色の鏡の存在によって、私たちの意識を求心的に中心へ誘導し“今ここ”に留めようとする。その求心性は、展示空間の一番外側に点在するレコードプレイヤーというメディアの形式とも共鳴し、求心性をより強く暗示する。というのも、レコードの特性上「回転するレコードの溝に導かれる針」は時間的座標を示し続け、求心的かる単線的に時間が進行していくものだからだ。それはまるで人間の「意識の流れ」と相似であり、また無機的なものに対してこのような感覚を抱いてしまったことに、独特の違和感を覚えた。

ダムタイプ《2022》 ©ダムタイプ 提供:国際交流基金

Image by: FASHIONSNAP

無機質かつハイテクノロジーな展示空間において、わざわざオールドメディアであるレコードを使っていることには意味があり、構造的なメッセージがあるだろう。そもそもこのコントラストにおいては、レコードというメディアはメタファー的意味が強く生じてしまうが故に、恐らくこれは安直な読みなのだ。だが実際に展示会場において、最初に目にするのはレコードプレイヤーであり、鑑賞者の意識に自然と強く作用しドラマトゥルギーとして機能してしまうのは避けられない。この展示空間そのものが一定の時間を刻むレコード(情報が書き込まれた媒体で、“誰か”にその情報が再生されることを前提としたもの)であり、北・東・南・西の方角に置かれた4台の高速回転する鏡は空間に流動性をもたらす。

ダムタイプ《2022》 撮影:高谷史郎 ©ダムタイプ

ある種の捩(ねじ)れを持つ展示構成に気付いた頃には、鑑賞者はすでに構造的にレコード=展示の回転に巻き込まれている。つまり、私たち鑑賞者が「レコードプレイヤーの針」となって、展覧会の意味=情報を〈再生=PLAY〉し、自動的に中心を目指し進行する役割を引き受けることになる。となると観賞の肝として、「レコードプレイヤーの針=鑑賞者」が、展示を通して「問いかけに答えるという表面的な役割=情報を得る」をこなす以上の、自律的な回遊性を獲得することにのみ意味が生じてくるのではないだろうか。展示が要求する以上の役回りを引き受けることで、鑑賞者は、展覧会に教えや気付きを与えられる受動的なものから、自らで問いを立て発信していくような能動的で協同的な存在としての可能性が開示され、より自律的な存在へと解放されていく。

ダムタイプ《2022》 撮影:高谷史郎 ©ダムタイプ

このように見立てると、自らで求心的な時間の流れを生み出すレコードの針(主体=鑑賞者)と、『外へ放射される遠心的な光が生み出す普遍的な問いかけ』が共存する空間は、単純な「問いに答える」という表面的なドラマトゥルギーではなく、構造的なドラマトゥルギーとして“私”という自律的な一人称的語りを鑑賞者へ要求している。故に、展示空間が構造的に走らせているレコードの針的意識の流れと、鑑賞者が本来的に持つ“私”という意識が重なり拮抗する地点の表出が、この展覧会の目標であると見なしてよいだろう。どうやら、私たちは「ポスト・トゥルース=知っているけど信じていない状況」の只中で、“私”が身体的知覚から生み出す「実感」の再構築から、世界の認識をやり直さなければならないのかもしれない。つまりそれは「知らないけど信じられる」感覚を自らの身体を通してレコーダーのように蓄積し、強固な“私”を構築することなのだ。まさにこれはアクチュアルなフィールドレコーディング的世界観であり、もはや私たち自身が「私を再生するメディア」となる地平なのである。

ダムタイプ《2022》 撮影:高谷史郎 ©ダムタイプ

かたや、レコードというメディアが持つメタファーが強すぎるせいか、中心に巻き取られていくレコードの回転から筆者が思い出したのは、かつてモダニズム文学の先駆者としてイギリスで活躍したヘンリー・ジェイムズによって書かれた「ネジの回転」であった。コンラッドにしろジェイムズにしろ、多くのモダニズム文学が綴った「一人称による認識の不安定性」や「意識の流れ」という主題は、恐らく蓄音機や映写機など、回転しながら音や光を再生するメディアの存在と無関係ではない。本展がそのようなモダニズム文学とメディアの関係性を想定していたかは分からないが、もし仮にそうであるならば、ポスト・トゥルースという状況が、現代の情報メディアの環境によってもたらされているのが間違いない以上、その原初的な次元において再考しようとする姿勢には共感を覚える。現代の情報マルチな階層性は、展覧会を経験し閲覧する行為に大きな影響を与えており、そもそも私たちの日々の暮らしにおける様々な認知や意識の流れに決定的な影響を与えていることに疑いの余地はない。私たちはもはや情報工学を無視できない。

ダムタイプ《2022》 撮影:高谷史郎 ©ダムタイプ

私たち自身が「私を再生するメディア」であるという状況を踏まえると、もはや人間にとって情報の流れとは、意識の流れそのものだ。私たちは覚醒している時にしか、情報の流れを知覚できないし、いまや常に情報の渦へと墜落し続ける存在となっている。しかし社会的には自身の認識の領野に没入することでしか、“私”というものが立ち上がらないのもまた事実である。だからこそ、私たちの意識の広がりに限界があることを正面切って告げるダムタイプの潔さを、私は美しく思った。

ダムタイプ《2022》 撮影:高谷史郎 ©ダムタイプ

「ダムタイプ|2022:remap」は、情報の波で押し流されていく日常に、少しだけ、あるいはささやかに、外の世界の存在を注入し、私たちの意識の流れに、無意識の領野が存在していることを認知させ、その領野のレイヤーを作り出そうとしている。展示会場は実在的で物質的なものによって多くは構成されているが「翻って眠りの状態や夢を見ている状態のような非覚醒的空間に、時間が存在するのか?」あるいは「光や音が存在するのだろうか?」という問いが筆者には浮かんだ。このような非演劇的空間へ想いを馳せたのは、恐らく筆者だけではないだろう。眠りの中に、あるいは「私」という役を演じている間に、見ることが可能となる世界があるのだとしたら、人の死や暗闇に、どのような意味があるのだろうか。ここに来てふと、ダムタイプの初期作品「睡眠の計画」を思い出して、良いタイトルだなと思った。私は、私自身がメディアであることに耐えられない。

彫刻家/文筆家

1986年生まれ。文化服装学院を卒業後、ベルギーへ渡る。帰国後、コンテンポラリーダンスや現代演劇の衣裳デザインアトリエに勤務。その傍ら彫刻制作を開始。彫刻が持つ複雑な歴史と批評性を現代的な観点から問い直し、物質と時間の関りを探る作品を手がける。2019年から、彫刻とテキストの関係性を扱った「彫刻書記展」や、ファッションとアートを並置させた「the attitude of post-indaustrial garments」など、展覧会のキュレーションも手掛けている。

(企画・編集:古堅明日香)

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【#会期中展覧会月報】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング

【2025年下半期占い】12星座別「日曜日22時占い」特別編