会期中も会期後も読める新たな批評の在り方を模索。会期後のレビューではなく、会期中の展覧会を彫刻家で文筆家の鈴木操がレビューする同連載。第2回は東京国立近代美術館で開催中の「ゲルハルト・リヒター展」。鈴木は同展をどう見たのか。

ゲルハルト・リヒターは、近代美術の、今日的に言えば「現代美術=コンテンポラリーアート」の巨匠である。東京国立近代美術館に私が立っている今日この日は、ロシアがウクライナへの侵攻を開始して105日目となる日であり、犠牲者を想うと非常に胸が痛む。ウェストファリア条約、あるいは三十年戦争の始まりから数えれば400年ほどの時が経つわけだが、世界の秩序はいつの時代も常に混迷を極めている。その意味で、一般的に第二次世界大戦以降の美術を指して呼称される現代美術=コンテンポラリーアートという名指しは、非常に特殊なものの様に思われる。

ゲルハルト・リヒター展 2022年6月7日(火)〜2022年10月2日(日)東京国立近代美術館 ©︎ Gerhard Richter 2022(07062022)ゲルハルト・リヒター <ビルケナウ> 2014年 ゲルハルト・リヒター財団蔵

Image by: FASHIONSNAP

今回、東京国立近代美術館で開催されている「ゲルハルト・リヒター展」では、アウシュビッツ(ビルケナウ強制収容所)で密かに撮られた写真に基づいて描かれた作品『ビルケナウ』が展示されている。私はこの作品を、東京都現代美術館でも国立西洋美術館でもなく、東京国立近代美術館で観ることの意義を強く感じていた。なぜならこの美術館は、敗戦後アメリカに戦利品として押収された戦争画を、無期限貸与という形で数多く収蔵しているからである。しかしだからといって、この場所性と深く結びつけて、『ビルケナウ』を戦争画の文脈で理解しようとしているわけではない。むしろ日本が持つ戦争画を含めた様々な文脈とリヒターの作品が一切交わることなく、一つの美術館の中で"単に同時に存在する"ということを私は一つの可能性として予期していた。日々私たちは、過去から現在にかけて維持されてきた信用や同一性の中で生きているが、近現代の芸術とはそういった基盤やそこから生じる惰性に対する不信・否定の意志を動力源にしてきた領域である。そしてもちろんそれには芸術それ自体に向けられる不信も含まれる。世界秩序が大きく揺らめいている現在、各領域で築かれた同一性や体系に対し、別の解釈や新しい視点を設けなければならない状況があるように感じられる。この問題意識については記事の後半部分で記述することになるが、掲載の形式上文字数に配慮しなければならず、その思考の道筋は強引かつ荒くなることを、ここに前もって断っておく。

さて、会場入口に置いてあったハンドアウトに書かれている通りにリヒターの経歴を紹介すると、ゲルハルト・リヒターは1932年、ドイツ東部ドレスデン生まれ。そして1961年、ベルリンの壁が東西ドイツを分割する直前に西ドイツのデュッセルドルフに移住し、後にケルンを拠点に活動をしてきた作家である。この経歴を念頭にさっそく展示を観始めようとした私は、次に自分自身でその出鼻をくじくことになる。というのも、私は会場に入ってすぐ左手に展示されていた(私の身体はたいてい左回りの法則に従ってしまう)『黒、赤、金』を観て、何故かドイツの国旗ではなく、自分でも驚くことにアメリカの抽象表現主義作家バーネット・ニューマンの『誰が赤、黄、青を恐れるか?』シリーズ※を想起してしまった。ひとまずこういった逸脱した鑑賞体験は、図録本を見たり、ネット上のイメージを見たりすることで得られるものではないので、このインスピレーションに従って展覧会を見て回ることにした。

※バーネット・ニューマン:1905年にロシア系ユダヤ移民の子として生まれた、戦後アメリカ抽象表現主義を代表とするアーティスト。ニューヨーク市立大学で哲学を学んだ後、絵画制作を始める。1948年に『崇高はいま』と題したエッセイを発表し、同時期「ジップ」と呼ばれる垂直線を一筋画面に配する『ワンメント』シリーズを発表。晩年は巨大なキャンパスに鮮やかな単色を配した『誰が赤、黄、青を恐れるか?』シリーズを制作する。

ゲルハルト・リヒター展 2022年6月7日(火)~2022年10月2日(日) 東京国立近代美術館 © Gerhard Richter 2022 (07062022) ゲルハルト・リヒター <黒、赤、金> 1999年 ゲルハルト・リヒター財団蔵

これは有名な話ではあるが、リヒターはマルセル・デュシャンから大きく影響を受けている。会場の中央に位置した『8枚のガラス』は、その影響を色濃く感じさせる配置であったし、会場全体に対してゆるやかに観念的な磁場を作り出していた。そもそも資本主義リアリズムを名乗り、あるいはジャーマン・ポップとも呼ばれたりするリヒターら戦後に活動した西ドイツの作家たちは、ドイツのロマン主義や表現主義の伝統を封印しなければならないという倫理的状況の中で、戦勝国のフランス、イギリス、アメリカ、ロシアを鏡にした内省を通して自らのスタイルを探った世代である。それを踏まえた上で言えば、多様な作品を生み出しているリヒターにとって、またその作品を鑑賞する私たちにとっても、デュシャンの存在は非常に重要と言えるだろう。

ところで、フランスの哲学者ジャン=フランソワ・リオタールは『非人間的なもの時間についての講話』に収録されている『瞬間、ニューマン』の中で、マルセル・デュシャンの作品と対比させながらバーネット・ニューマンが示す絵画の時間について記述している。唐突に無関係な話だと思われるかもしれないが、リオタールによるデュシャンとニューマンの対比をここで導入するのは、私がリヒターの作品からニューマンを想起したことにも依るが、リヒターの作品(特に『ビルケナウ』)を観るための補助線としてうってつけだと思われたからだ。

『瞬間、ニューマン』の冒頭〈天使〉の章のみ簡易的に要約していくと、初めに「生産の時間」「消費の時間」「タブロー※によって語られる歴史=物語の時間」「流通の時間」「作品がそれ自体〈である〉時間」という5つの時間の区別が示される。次にデュシャンとニューマンの作品から読み取れる「時間の質(裸性)」の違いが示されていく。具体的には、デュシャンの有名な『大ガラス』※では、鑑賞者は未だ訪れない花嫁の裸体化を持っており、『与えられたとせよ』※では、のぞき穴の向こうでその裸体化がもはやすでに起こっていることに触れている。そしてサミュエル・ベケットの戯曲『ゴドーを待ちながら』の"ゴドーを待つ時間"と、マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』に登場する"アルベルチーヌを追いかける時間"に、それぞれの作品が対応していることを指摘しつつ、この二つの作品が、ベケットの前望的なパロディとプルーストの激しい想起の蝶番であることを示す。このようにデュシャンは2つの作品において、裸体化という出来事に関する視線の時間錯誤、つまり意識の裏をかくことによって、解釈(消費)の時間を「無限」にしている。他方ニューマンの絵画は、画面に色彩や線が存在するのみで物語的な暗示はなく、造形上の裸出性を物語に対置させている。ただそれ自体が「そこにある」という瞬間的な出現を差し出すのみで、鑑賞者に物語を消費する時間が開示されない。ニューマンのタブロー(絵画)はメッセージではなく、メッセンジャー=天使そのものであり、意識で捕らえることのできない現在という「瞬間」を瞬間的に感覚させることを目的としていることが分析されていく。

※タブロー:「絵画」と同義。

※マルセル・デュシャン:マルセル・デュシャンは1887年フランス生まれの元画家、チェスプレイヤー。20世紀の芸術にもっとも影響を与えたアーティストと称されている。代表作に『階段を降りる裸体No.2』『泉』『彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(通称「大ガラス」)』『(1)落下する水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ』などがあり、特にレディメイドという既製品をほぼそのまま展示する方法は、後の現代美術に様々に影響を与えている。また今回リヒター展会場中央に配された『八枚のガラス』は、レディメイド的な手つきで工業的なガラスをそのままに扱いつつ、『階段を降りる裸体No.2』が影響を受けたとされるエドワード・マイブリッジの連続写真を想起させるような"光"と"動き"と"反復"をシンプルに表現している。

※与えられたとせよ:『与えられたとせよ』とリオタールは略しているが、正確には『(1)落下する水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ』であり、通称『遺作』と呼ばれている。この『遺作』は、作品制作を辞めようとしていたデュシャンが1946年から1966年までの二十年間かけて密かに制作したもので、デュシャンの死後、フィラデルフィア美術館で公開されている。『遺作』は、木の扉に空いた穴をのぞくことで鑑賞できる作品になっており、扉の向こうでは裸の少女が脚を広げて横たわりながらガスランプを握っているという不思議な光景が広がっている。またその少女の背後には、季節を感じさせる山並みや湖そして滝が存在しており、ある決定的な場面に立ち会っていることを鑑賞者に突きつける構造となっている。そしてこの作品には「組み立てマニュアル」が存在しており、『大ガラス』と「グリーンボックス」の関係の様に、空間解釈の余地が与えられている。

ゲルハルト・リヒター展 2022年6月7日(火)~2022年10月2日(日) 東京国立近代美術館 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

ここで最初の五つの時間に割り振って整理しておくと、デュシャンの二つの作品が強調して扱っている時間は「タブローによって語られる歴史=物語の時間」と「消費の時間」であり、かたやニューマンの作品が強調して扱っている時間は「作品がそれ自体〈である〉時間」である。

ここからはリオタールの論からは逸脱していくが、私には、リヒターが『ビルケナウ』の作品群で試みている、あるいは示そうとしている時間とは、デュシャンとニューマンそれぞれが扱った対極的な質の時間を合わせ持とうとする「矛盾=実存的な時間」であったように感じられた。実際に『ビルケナウ』を、作品それ自体とアウシュビッツ強制収容所で密かに撮られた写真との関連において観ていくと、密かに撮られた写真の存在は、現在からすれば、すでに起こってしまったことを覗き見るしか出来ない構造として鑑賞者へ突きつけられる。それはデュシャンの『与えられたとせよ』と近い視線の時間を有している。さらに作品の方では、そのイメージを絵具で塗りつぶすことで、鑑賞者に想起をより激しく要求する。また同時に鑑賞者である私たちは、現在から覗き見ることしかできない絶望的な状況において、犠牲者が未来にて救われるメシア的なヴィジョンを抱かずにはいられないし、その時間の訪れを現在の中で前望的に待つこととなる。しかし『ビルケナウ』は、こういった過去と未来がない交ぜになるような感覚からは距離を取るようにして写真イメージの上に絵具を塗りたくり、一見すると単に「抽象絵画」で在るかのような面持ちで振舞っている。このように塗りつぶす行為と抽象画であろうとすることで、「タブローによって語られる歴史=物語の時間」の否定を二重に行っており、リヒターが持つ絵画への愚直さが際立っていた。これをどのように受け止めるべきか、正直私は困惑してしまった。

ただ「無限が瞬間に去来する」と書いてしまうといささかニーチェ的、あるいはむしろキェルケゴール的に響くかもしれないが、しかし思考がそこに到っては、虚無を主題として扱っているグレイ・ペインティングのシリーズが『ビルケナウ』と共鳴し始めると共に、虚無の徹底がリヒターの画業において中心的な課題としてあったのではないか、という見方も可能となってくる。正直この見方が妥当であるかはわからないが、今回これまでに記述したような観念による距離感を築いた上で鑑賞をしないと、「かっこいい」とか「綺麗」といった言葉しか出てこないくらいには展示されている多くの作品は、美的な視覚的エフェクトに支えられた表面的な絵画に見えてしまうものが多かった。いずれにせよゲルハルト・リヒターを近代絵画の終点に立つ作家として据えた時、このような見方では些か失礼であろうし、もちろん網膜的に鑑賞することも良いのだが、今回の展覧会全体の構成からはそれを回避しようとする意図がゆるやかであったにせよ感じられたのが救いであった。

ゲルハルト・リヒター展 2022年6月7日(火)~2022年10月2日(日) 東京国立近代美術館 © Gerhard Richter 2022 (07062022)ゲルハルト・リヒター <グレイ(樹皮)> 1973年 作家蔵

しかしながらここまで書いて感じるのは、この分析はあくまで西洋美術史の延長や余白の記述に過ぎず、それを非欧米圏のアジアに位置する西洋化した日本に暮らす人間が書いているという居心地の悪さである。趣味判断としては上述したもので終えて十分かもしれないが、しかし結果的に、リヒターの作品に実存的な内省を伴う趣味の過剰を見出し、そしてそれを美的に経験した以上はここで終わることを私自身が許せない。もう少し私たちにとって意味のある受容をしたいところである。

ここからは、リヒターの作品解釈から離れる。代わりに『ビルケナウ』の思索から導出されたセーレン・キェルケゴールという哲学者のとある問いかけに沿いながら、ちょっとした思考実験を行う。そしてその中で冒頭において触れた問題意識を具体的に描いてみようと思う。

◇ ◇ ◇

セーレン・キェルケゴールは19世紀前半に生きた、現在からは一般的に実存主義の先駆け的存在として知られている哲学者である。後世の様々な哲学者に影響を与え、日本では明治から昭和に生きた哲学者の西田幾多郎がキェルケゴールの思想にしばしば言及している。また日本の現代美術との関連で言えば、参照される機会の少ない哲学者であると思われる。

「現代美術=コンテンポラリーアート」と共にキェルケゴールの名を並べた時に思い出されるのは、『キリスト教の修練』において提起された「キリストとの同時性」という有名な問いかけである。「キリストとの同時性」という問いにおいてキェルケゴールは、キリスト教ではなく、キリストという神人と同時代的に生きることの過剰性ついて語っている。その問いを要約すると、キリストが神であるにもかかわらず人にしか見えないというパラドクスを前にして、人は繰り返し「躓き(抵抗し)」、実存的にその躓きを乗り越えキリストの生涯と同様に凄惨に生きる=同時代を生きることを真の信仰とする、といったものである。具体的に"躓き"とはおおよそ下記A、B、Cの三つに分けられる。

■躓きのABC

A:キリストは神であるにもかかわらず人間でもあるゆえに、既存社会の秩序と衝突する。これは神人ではなく、ありのままの人間としてのキリストに対する一般性の強い躓きである。

B:キリストは、ただの人間が神であるかのように語り振る舞い、さらには自分自身を神であるとつげるため、その"高さ"に向けられた本質的な躓きがある。これは神と人間の結合における「神」という規定にむけられた躓きであり、ひとりの人間でありながら、行動において神であることを示すという矛盾への躓きである。

C:自分は神であると称する人間が、現実には賤しく貧しくあり、犯罪人として苦しめられた挙句、無力の只中人間的に完全に失敗して死んでしまうという"卑さ(低さ)"に向けられた本質的な躓きがある。それは、神とはこのような人間であるという無限の自己矛盾に対する躓きである。

他方でキェルケゴールは、キリストではなく、キリスト教世界の不幸についても語っている。その不幸とはつまり、教会という権威への批判である。なぜ批判的かと言えば、教会を通してキリストの教えに触れることは、一切の躓きが忘れ去られ、単に過去に存在した一人の人間の生涯の結果として教義化されてしまった教えを学ぶことになるからだ。それによって同時性の躓きから生まれるすべての活力が抜き取られ、キリストのパラドクスは損なわれ、緊張感のないキリストの知恵(教え)を救いとして享受することになってしまう構造を批判している。

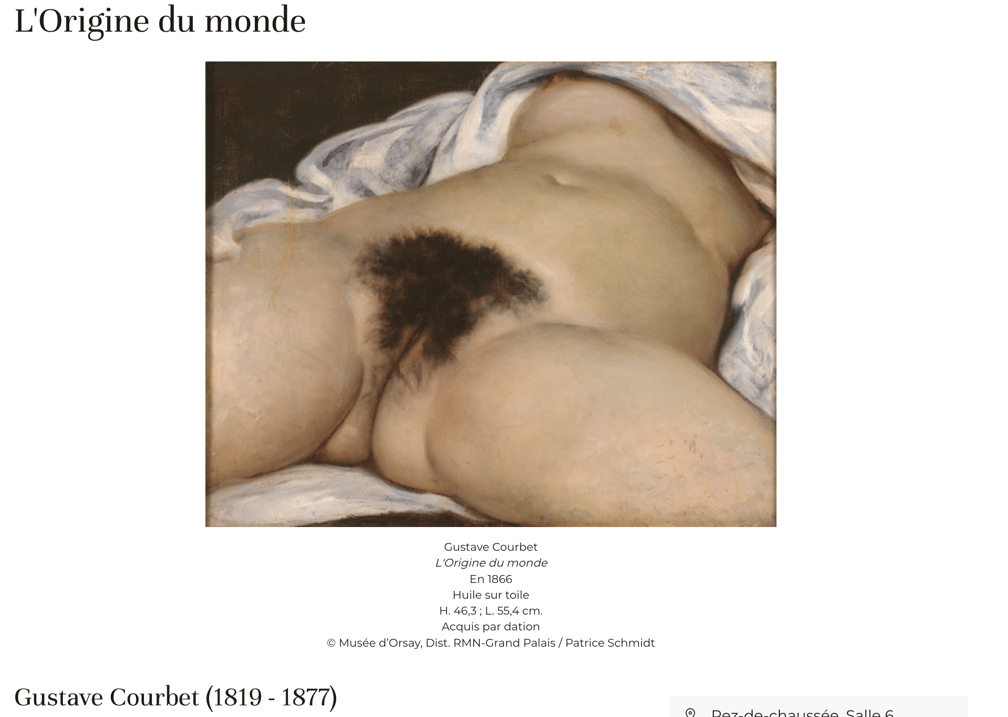

ところで゙躓きのABCで言われている、既存社会の秩序と衝突したり、高さと低さにより生じる矛盾といった要素は、近現代の芸術の様相と印象が重なる。そもそもキリストの「神であるにもかかわらず、神には見えず普通の人間にしか見えない」という様相と類比して言えば、「芸術であるにもかかわらず、芸術でないように見える」というパラドキシカルな様相は、前衛的な近代芸術の一つの条件であったように思われる。例えばギュスターヴ・クールベは『世界の起源』において1866年当時、一般的で常識的であった"理想化"されたヌードではなく、"普通"の現実に存在する女性の生殖器を極めて写実的にクローズアップして描くことで、その後一般化されることとなる写真や映画の機能を絵画として先取的にシミュレーションしている。

オルセー美術館公式サイトより

このように、一見芸術ではなく単なるポルノグラフィにしか見えない『世界の起源』は、芸術であるにもかかわらず芸術でないように見える逆説的な構造を持っている。この構造は、キリストの神人という形象の構造と重なる。また美術批評家のボリス・グロイスが、著作『Art Power』に収録された『新しさについて』の中で、キェルケゴールの『哲学的断片』で語られたキリストの姿について触れながら近現代の芸術の新しさについて言及している。グロイスはキリストの姿が、人間の認識能力では一見して神なのか人なのか判別できず、むしろ神ではなく人にしか見えないパラドキシカルな"差異を超えた差異"を纏っていることを指しながら、それが芸術ではなく単なる既製品にしか見えないデュシャンのレディメイドの構造と驚くべき類似を示していることを分析している。したがって、キリストへの躓きABCと似た認識の抵抗が生じる近現代の芸術と、キリストの神人という形象の構造は非常に近いものであるように考えることが出来るだろう。ここに付け加えておくと、芸術を生み出しているのが芸術家というただの人間であることは、Cの派生的な躓きに該当する。なぜならキリストもまた、大工の息子であり、マリアという母が存在し、家族がいたことによる、Cの派生的躓きが存在したからである。ただの普通の人間によって生み出される芸術という在り方は、その意味で芸術そのものと芸術家を構造的に切り離している。

そしてこれら仮説を設けた上で、私が導入したい思考実験の概要は具体的には次のようなものになる。

それは、明治期から始まったとされる美術受容の諸段階を「キリストとの同時性」というキリスト受容のプロセスになぞらえて再解釈することである。そのため「キリストとの同時性」を、宗教的経験というより実存的な経験を強調する形で捉え、美術受容論的に「芸術との同時性」として読み替えることになる。この"キリスト"を"芸術"に挿げ替えることが可能となってくるのは、先に確認した仮説にあるように、近現代の芸術とキリストの形象の構造が非常に近いという認識と、近現代の芸術の在り方が可能となってくる前近代の芸術の条件に、キリスト教が大きく在るからだ。そして次に、明治期の美術受容史の再解釈を経て、非歴史的な反復の場とされた【悪い場所】※を、ある意味で歴史的な、引き延ばされた美術受容プロセスにおける一つの躓きとして理解することとなる。それに伴って日本という環境下では「現代美術=コンテンポラリーアート」という言葉が、一般的な時代区分的な名称として使われる「現代美術=コンテンポラリーアート」と、時代性を条件としない「芸術との同時性」の二つの意味を纏っていることを確認するに到るだろう。

※悪い場所:日本で現代(戦後)美術が成立する条件を問う椹木野衣著「日本・現代・美術」の中で示された言葉。日本の戦後美術は、アメリカとソ連の冷戦構造によって条件づけられた戦後民主主義という土壌において成立している事実を忘却し、にもかかわらず西洋美術に倣いながら絶えず前近代的な反動を拠り所とした前衛が反復されるが故に、その歴史を「通史」としてまとめることが難しい。この閉ざされた円環の非歴史性を椹木は「悪い場所」と呼んだ。

従来、私たち非西洋圏の国にとって西洋化=近代化とは、大まかにはキリスト教文化の伝播であり、付け加えて日本の現代美術の観点においては、明治期にキリスト教を背景とする西洋美術が政治的に日本式美術に加工され、制度化されたことを指している。その複雑なプロセスについては北澤憲明による『眼の神殿「美術」 受容史ノート』に詳しく書かれている。そもそも北澤はその著書の中で、日本で芸術そのものを経験することの困難を、高橋由一の生涯を通して確認している。その意味で言えば、私たちは芸術を一般的な翻訳という言語的受容だけでなく、個人の生涯において生きて翻訳する必要があった。というのも、キェルケゴールが言うところの「キリストとの同時性」を生きることとは、個人において実存的にキリストと直面し躓き、その克服を通して真の信仰へと到る以上、それは個人における生涯の生きた経験であり、キリストの生と対峙する経験の構造が、文化として伝播することは不可能だからだ。そして結局はキェルケゴールが批判的に見ていた教会という権威のみが、まずは段階的に伝播することになった。実際、世界史的にそのようにキリスト教は世界に広がっている。日本の美術史的に見ても教会=教育制度が同様に、それまでの芸術の結果から教義を導き出し、布教を展開している。その意味でキェルケゴールの「キリストとの同時性」という問いかけ、あるいは私たちの「芸術との同時性」という問いは、日本においては二重に覆い隠され、遠いものとなってしまっている。

このような形で「美術」という制度が敷かれたことによって、明治期の近代化プロセスが、歴史的な美術の「起源」という偽の時間的消失点を示すこととなった。そのことによって、日本列島に存在した芸術的な様々な表現や行為が図式的に過去のものとなってしまったし、また西洋美術そのものに対しても同様に「過去の芸術の結果」という認識を生み出してしまったと言えるだろう。人が生きていく上で、過去という距離は重要だし必要な時もあるが、しかしこの歴史的な過去は、芸術における美的経験が持つ非歴史的な現実性とは全くもって異なる性質のものである。したがってこのような「キリストとの同時性」あるいは「芸術との同時性」という観点に立ってみると、明治の西洋美術の受容とは、一般的に言われている西洋の「芸術そのもの」がそもそも輸入出来ておらず、さらに様々な表現を巻き込んでそれらをも過去のものとして仮構してしまっている。そしてキェルケゴール的に言えば不幸なことに、単に教会的な権威構造にあたる美術教育のみが輸入され制度として定着しただけなのではないか、という絶望的状況が現れる。しかしこの事態と、今日これまで日本で実践されてきた、様々な芸術行為の存在の真は矛盾しない。なぜなら彼ら彼女らは、様々な時代において時代を超えて「芸術との同時性」を生きており、そしてまた個人において実存的に芸術と直面し躓き、その躓きを深めることを通して芸術的行為が行われてきたからだ。そしてここで一つ指摘しておきたいのは、椹木野衣が著書『日本・現代・美術』の中で示した【悪い場所】という構造は、「芸術との同時性」との二重の遠さに起因するものであり、この実存的な受容の「遅さ」と「遠さ」を、歴史的発展のない悪い循環として言及したことは早計ではなかったか、ということである。私たちが直面している二重の遠さとはつまり、「キリストとの同時性」ないし「芸術との同時性」で言うところの躓き=芸術のパラドクスに気づく可能性についてだ。私たち現代人はいつの時代も、常に遅れの条件において受容的主体であったし、発見し理解し分析し検討する必要がある。その意味で段階的にある程度、教会という権威(ここでは美術教育の制度)が築いた知恵において思考する必要があったかもしれない。しかしおそらく西洋の「芸術そのもの」が日本に輸入出来ていない以上、「美術」という制度が明治以前の芸術表現を過去のものにしてしまったことも相まって、東西あらゆる芸術との同時性が損なわれてしまった。したがって日本での西洋美術受容のプロセスにおいて生じる「遅れ」や「遠さ」は、「芸術との同時性」を生きることで直面する躓きを実践的に生きていくことでしか解消できない特殊な躓きであり、「芸術との同時性」との二重の遠さを作り出している。その意味で、非西洋圏の日本で「現代美術=コンテンポラリーアート」という言葉を発する時、おそらくこの二重の躓きも引き受けなければならないのである。

さてここまで確認してきた私の思考実験の内実は、芸術における空間ではなく、時間についてフォーカスしていくことにあった。その狙いは、現代のインターネットを条件としたグローバル空間によって解消されてしまったかに見える、時間のダイナミズムを感覚し直すことだった。そしてその感性によって、冒頭において示した一つの美術館の中で"単に同時に存在する"ことの可能性として、西洋中心的な歴史感覚を解除するような複数の時間感覚を肯定することを目指した。そうすれば「美術」の起源として基礎付けられてしまっていた時間的消失点にとって代わり、そこに日本の外部性へと開かれる扉が現れるのではないかと考えたからだ。閉鎖的かつ日本特殊論を肯定する思考に陥りがちな日本という自意識にとって、外部の存在がどこにどのように印づけられているかの指標を開示しておくことは、現在を生きる私たちにとって重要に思われる。

ここで改めて冒頭のリオタールに求めると、彼は非人間的なものとして「時間」を捉えていた。 例えばもし、私たちの意識の流れを超えて存在する時間として歴史を捉えたのであれば、私たちの日頃の意識的な生活において、歴史的であるということは不可能である。しかし歴史とは人間によって語られた言葉であり、意識を超えて存在する時間の流れを意識の範囲に縮約した有限化の産物である。その上で言えば、美術史とは確かに制度的に作為的作られた縮約の眼差しであるが、しかしアーティストや作家を始めとした様々に「美術」に関わる人たちの生きた時間の断片の総体として、「美術」を超えるものを想定し構築し得たのであれば、そこには制度という縮約構造を超えて、様々な出来事が複数に存在する芸術的な時間性を見出すことができるのではないだろうか。そのように考えると批評という行為は「時間の過剰」として理解されるだろうし、そして批評行為の少なさをこそ、日本においては批判すべきかもしれない。なぜなら、当たり前のことだが作家だけが「芸術との同時性」を生きているのではないからである。そして他方で芸術を前にした時に、実存的に自由な主体形成を行う自由については、今もなお継続して模索されるべきである。それは制度的に与えられるものではなく、危機的な状況において出現する偶然的なものとしてあるだろう。今や信仰という態度は、実存的という時間の様相に変わった。だから同時代的状況に生きるだけでなく、むしろあえて躓きを避け続けることで不信の徹底という自由意志をもつ在り方をも、私は肯定しておきたい。それは「非同時代的」に生きるという、人間の意志の外部に可能性を見ておくことである。そしてそれは、もしかしたら超歴史的な何かとして現れる「新しい芸術」を肯定することに繋がるかもしれない。つまるところ私たちは、そのような新しい可能性を秘めた未来を美的経験として常に、探究し求めてきたのではなかったか。

最後に補足として述べておきたいことがある。今回の思考実験は私の直観に依るものであり、様々な社会的事象と付き合わせた検証が抜け落ち、精密さに欠けている。その点については、別の機会において改めて多様な事象や論証を交えて検証し直し、論じたいと考えてる次第である。

彫刻家/文筆家

1986年生まれ。文化服装学院を卒業後、ベルギーへ渡る。帰国後、コンテンポラリーダンスや現代演劇の衣裳デザインアトリエに勤務。その傍ら彫刻制作を開始。彫刻が持つ複雑な歴史と批評性を現代的な観点から問い直し、物質と時間の関りを探る作品を手がける。2019年から、彫刻とテキストの関係性を扱った「彫刻書記展」や、ファッションとアートを並置させた「the attitude of post-indaustrial garments」など、展覧会のキュレーションも手掛けている。

(企画・編集:古堅明日香)

最終更新日:

PAST ARTICLES

【#会期中展覧会月報】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング

【2025年下半期占い】12星座別「日曜日22時占い」特別編