WATARU TOMINAGA 2023 SS Collection

Image by: FASHIONSNAP

富永航が手掛ける「ワタル トミナガ(WATARU TOMINAGA)」が国内初のショーを行い、大きな反響を得た。セントラル・セント・マーチンズなどを経て、イエール国際モードフェスティバルでグランプリを受賞するなど国外でも認められている富永のクリエイションスタンスは「全てに期待をしないで、全力を出す」。今回同ショーでヘアを担当したヘッドプロップウィッグアーティストの河野富広と、プロップを手掛けた山縣良和の3人でコレクションを振り返りながら、表現のモチベーションは「不満」と語る富永のアイデンティティに迫る。

ADVERTISING

富永航

1988年熊本県生まれ。武蔵野美術大学を卒業後、文化服装学院服飾研究科を経て2015年にセントラル・セント・マーチンズ、BAファッションプリント科を卒業。在学中にはジョン・ガリアーノ、ブレス、エディ・ピークのアシスタントを経験。卒業時に発表したコレクションは仏イエール国際モードフェスティバルでグランプリを受賞。2016年にチェルシー・カレッジ・オブ・アーツ、MAファインアートを卒業し修士号を取得。その後、パリの現代美術館パレ・ド・トーキョー のレジデンシープログラムLe Pavillon Neuflize OBCに参加。2018年、Forbes 30 Under 30 Asia - The Arts に選出。2019年、ロサンゼルス・カウンティ美術館(Los Angeles County Museum of Art)に作品が収蔵される。現在、ファッションデザインを中心に、国内外で継続的に作品を発表している。

河野富広

1980年愛媛県生まれ。日本でのサロンワークで美容師として10年ほどキャリアを積む。十日会で日本髪(結髪)の手ほどきを受けたのち、2007年に渡英し、セッションヘアスタイリストとして活動を始める。自己のスタイルを追求していくうちに、作品のコンセプトに基づいたウィッグやヘッドピースを制作し始め、ほどなく「ヘア・アンド・ヘッドプロップアーティスト」という独自の肩書きを確立。ニューヨークに拠点を移した2013年からジュンヤ ワタナベのパリコレショーでヘア&ヘッドプロップディレクションを担当。2016年頃から現在は主にウィッグメイキングに集中的に取り組みながら、ヘアの表現の幅を広げている。また、数多くの国際的な雑誌、広告・キャンペーン等で活躍しつつ、konomadのディレクターとして展示、プロジェクト、ポップアップイベントの企画や総合クリエィティブ・ディレクションを手掛けている。

山縣良和

1980年鳥取生まれ。2005年にセントラル・セント・マーチンズ美術大学ファッションデザイン学科ウィメンズウェアコースを卒業。在学中にジョン・ガリアーノのデザインアシスタントを務める。2007年4月に自身のブランド「リトゥンアフターワーズ(writtenafterwards)」を設立。2009年春夏から東京コレクションに参加。2012年に日本ファッション・エディターズ・クラブ賞で新人賞を受賞。2015年に日本人として初めてLVMH Prizeにノミネート。デザイナーとしての活動のかたわら、ファッション表現の実験と学びの場として「ここのがっこう」を主宰。2019年にThe Business of Fashionが主催するBOF 500に選出。2021年度毎日ファッション大賞「鯨岡阿美子」賞受賞。

マックにケラ、初のショーの着想源は地方で育った原体験

ー9月に開催した「ワタルトミナガ」国内初のショーに、河野さんと山縣さんはどういった経緯で携わることになったんですか?

富永航(以下、富永):一般社団法人日本ファッションウィーク推進機構(JFWO)からお話を頂いてやることが決まったショーでした。僕はこれまでスタイリストやヘアの方と組んだことがなかったんですが、今回は一緒にやってみたいなと思い、色々相談していたら、制作チームに河野さんをご紹介いただいて。また「ここのがっこう(coconogacco)」で講師をしていることもあって、山縣さんにもお願いしました。

河野富広(以下、河野):オファーを頂いた時、僕はビョーク(björk)の撮影でアイスランドにいて。湖のほとりで穏やかな気持ちだったのもあって、快諾しました。忙しかったらもしかすると断っていた可能性があるので、とてもタイミングが良かったんです。

山縣良和(以下、山縣):わかります。タイミングって大事だよね。

河野:最近ストリート寄りのブランドが気になっていて。その辺を歩いている男の子や女の子が身につけているリアリティのあるファッションに興味があるんですよね。それで航君のストリート感のある服を見た時に、「あー、自分と合いそうだな」と思ったんです。

ー山縣さんが担当したのはスタイリングですか?

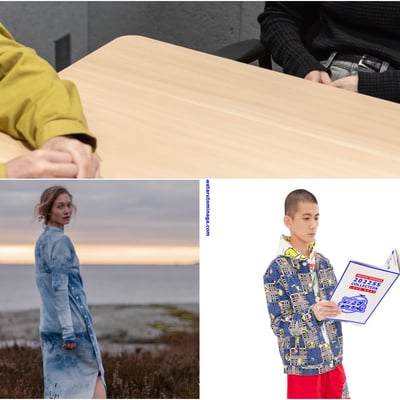

山縣:服のベースのスタイリングは航君がメインでやっていたんですけど、インスピレーションをシェアしてもらって、それに合わせる形で恐竜や枕、電話、カーテンなどのプロップを提案、制作しました。

山縣良和が手掛けたプロップを持ったモデル

Image by: FASHIONSNAP

Image by: FASHIONSNAP

富永:山縣さんのショーの演出がすごく好きで。「The seven gods」の時もよくわからないものが沢山登場しましたが(笑)、でももしそれができたら面白くなるんじゃないかと考えたんです。それで話を詰めていったんですが、昔好きだった本を見せたりしながら、一緒に構想を考えて頂きました。

「The seven gods」のショー

山縣:お話を頂いてからショーまでの時間が約1ヶ月もなかったので、スピーディーに物事を決めていくしかなかったんですよ(笑)。航君がやりたいことを最優先に、「こうゆうのはどう?」とアイデアを投げながらブラッシュアップしていった感じです。

富永:僕は自分が育った90年代のファッションがやっぱり好きで。よく「キューティ(CUTiE)」や「スマート(smart)」「ケラ(KERA)」の部屋の特集を読んでいたんですが、その雰囲気を作れないかと山縣さんと相談しながら進めました。

山縣:だから「ああ、わかる、わかる」って感じで懐かしさを感じながら制作できましたね。もらった軸っていうのは、それこそ僕や河野君にとってはリアリティがあるものなので。

ー90年代という軸がある中で、河野さんはへアでどんな提案を?

河野:僕の中で90年代はDIY的な感覚があって。当時はみんな自分たちでカスタムして、カッコよく仕上げていたと思うんですよ。それこそ髪の毛も。だから、雑誌「フルーツ(FRUiTS)」や「ストリート(STREET)」が全盛期の面白かった時代のDIYとパンクを混ぜたアウトプットがいいんじゃないかと考えたんです。

河野富広によるヘアアレンジ

Image by: FASHIONSNAP

Image by: FASHIONSNAP

山縣:90年代の空間から服装、髪型まで全部DIYでやっちゃって楽しんじゃう感じを新しい形で表現したかったんですよね。

富永:あとストリート感を出したかったというのはあります。僕がキューティや「セブンティーン(Seventeen)」などの雑誌を読み始めたのが10歳くらいで。12歳の時にグリーンの「マッキントッシュ(Macintosh)」が家にあって触っていたので、それもショーに登場させました。

山縣:12歳でマックは早くない(笑)?

富永:早かったのかも(笑)。マックは1999年の発売の時に家に来て。それで12歳の時からヤフオクをずっとしていたんですよ。

一同:早いな(笑)。

富永:でもその時は服は買っていなくて、服をヤフオクで見始めたのは多分中高生くらいの時。それまではアメリカのおもちゃばかり買っていました。イーベイ(eBay)もよく使ってましたね。父が英語が得意だったから、助けてもらいながら色々購入していました。

山縣:お父さんはどんな仕事をしている人?

富永:父は大学で免疫学を研究しています。あとアートが好きなんですよ。だから、よく美術館に連れていってもらいました。

河野:それはいい影響ですね。

富永:そうですね。僕自身、絵を描くのが好きでしたし。

山縣:その時は高知に住んでいた?

富永:高知です。7歳まで熊本で、その後から高知に住んでいました。

河野:7歳って、広末涼子が出てきたときくらい?

富永:そうそう。すごかったですよ。高知からあんなトップアイドルが出るなんてと思っていました(笑)。

山縣:ショーで僕らがやったのって、航君のこういう過去の経験を掘り起こしながら、イメージを作っていった感じでしたよね。

富永:そうですね。本当はもっとゆっくり話しながら決めたかったんですけど、本当に時間がなくて。ミーティングもほぼオンラインで、ショーまで計2回しか会えなかったですもんね。正直ファッションショーをすることは、とても怖かったんです。果たしてうまくいくのかって。でも旧知の仲の山縣さんや世界で活躍する河野さんと一緒に進められて本当に心強かったんです。

左)山縣良和、中央)富永航、左)河野富広

Image by: FASHIOSNAP

ーショーの反応はどうだったんですか? ショー終わりにユナイテッドアローズの栗野宏文さんやファッションジャーナリストの麥田俊一さんが大きな拍手をしていたのが印象的でしたが。

山縣:そうだったんですか。それは本当に嬉しいことですね。

富永:良かったです。もちろん反省点はいっぱいありますが、やって良かったと思いましたし、河野さんと山縣さんのおかげでルックの強さが出たなって。

河野:傍から見ていて思ったのは、僕がロンドン時代にものづくりをしていた感覚に近かったなと。

ー僕もロンドンファッションウィークの空気を感じたんですよね。

山縣:僕もそれは感じましたね。あと多分僕らが学んだ地でもあるロンドンでショーを開催していたらまたちょっと違う反応だったんじゃないかと思います。日本はまだまだ人数制限があるし、会場設計の限界もあってどうしても硬くなってしまう。今回のショーはそれこそ若い人たちにもっと見てもらった方がリアリティがあって良かったと思うんだけど、若い人ををたくさん呼ぶことは規則的に難しかったですからね。あとバックステージのモデルたちのテンションがすごく高かった。

河野:そうそう。セルフィーを楽しんだりと、やらされてる感がなかった。

山縣:バックステージの感じもロンドンコレクションのような空気感がありましたね。

バックステージの様子

Image by: FASHIONSNAP

Image by: FASHIONSNAP

河野:僕のフォロワーからの評判もすごく良かったんですよ。髪の毛が頭以外についているっていうのも、おしゃれ感度の高い人たちから反応が良くて。

富永:パンツやカバンに付けたりしましたね。

河野:そうそう。「買いたい」って言ってくれる人も結構いました。なので今後コラボアイテムの発売も計画しているところです。あと僕は、ショーにおいはマテリアルのシェアが大事だと思っていて。ある程度信頼関係がないとできませんが、コラボレーションの一つのあり方として良いと思うんです。

ーマテリアルのシェアが大事な理由とは?

河野:リファレンスってやっぱりイメージだから伝わりにくいんですけど、実際にそのショーで使用する生地を前もって共有できればやれることの幅も広がるわけですよね。なかなかパリコレという舞台だと難しいんですが、ストリートのブランドって基本的に仲間同士で作っているから、事前共有ができちゃうわけじゃないですか。それはロンドンのニューブランドのやり方と同じで。だからビューティとファッションの一体感が出るんだと思うんです。今回はゼブラ柄の生地を使うことを事前に共有できたから、髪もピンクのゼブラ柄にして。髪の柄がすごいから、一緒に混ざるとどうかなって思っていましたが、スタイリングもあわせてくれて。あのルックはすごくよかったと思っています。

ー富永さんはショー終わりに「新しい発見があった」と言っていましたが、その言葉の真意は?

富永:正直に言うと、元々僕は今回のように派手なヘアやプロップを持ってランウェイを歩くことに、リアリティを感じないタイプの人間でした。僕自身シャイな性格だし、たまには派手な格好をしますが、いつもそうかと言えば違う。ただショーを作っていく中で、リアリティ云々じゃなくて見ていてワクワクするショーが良いなと思うようになったんです。それが新しい発見です。

WATARU TOMINAGA 2023 SS Collection

Image by: FASHIOSNAP

Image by: FASHIOSNAP

ーリトゥンアフターワーズの哲学を受け継いだわけですね。

富永:そうですね。リトゥンアフターワーズのショーは3回見たことがあるんですけど、何が出てくるのかなっていうワクワク感はやっぱり見ていて楽しい。リアリティのある服だと、連続性があるので次に何が出てくるかわかったりしますけど、山縣さんの場合は想像の遥か上をいってしまう。「驚き」というものの大切さをお二人とやる中で実感したんです。

ー発表形式が展示会ベースからショーでとなったわけですが、服のデザインに変化もあった?

富永:変わりましたね。着るよりも見ていいと思えるものが増えた気がします。それはルックの強度を求めたからだと思うんですが。山縣さんはショーを久しくやってないですが、予定はないんですか?

山縣:ショーね......。僕の場合、ショーをやるとその後のメンタルが本当大変なことになってしまうので(笑)。だけど、今回航君のショーに関わらせてもらって「ああ、こういう風に捉えるんだ」と違う視点はやっぱり感じましたね。同じデザイナーという立場だけど、こうやって組み立てていくんだと感じられたことは新鮮でした。航君ってなんですかね、飄々としているというか。

河野:飄々としているってのはすごいわかる。

富永:そういうつもりは全然無いんだけど......。

山縣:チーム編成とか、なんかいいんですよね。河野さんがいて、僕がいて、ジュエリーはコウタ オクダ(KOTA OKUDA)にお願いしたり、ここのがっこうで講師をやっている川澄君や学生も関わったりと短期間で仲間がどんどん増えていったんですよ。飄々としていていつの間にかいろんな人を巻き込んでいけるのはすごいなと思いましたね。

富永:自分で言うのもなんですが、運はいいなって思っています。お声がけさせて頂いたときもみなさん「いいよ」の一つ返事だったし、実際すごく協力的で。人に恵まれているなと実感する機会は多々ありました。

山縣:航君の性格が独特な感じだから、そうなっていった気がするんだよね。それが魅力なんじゃないかなと思います。

WATARU TOMINAGA 2023 SS Collection

Image by: FASHIONSNAP

今の原宿はつまらない? 良い時代だった90年~2000年前半

ー河野さんはコロナ前まで海外に住んでいたんですよね?

河野:そうですよね、イギリスとニューヨークに約10年住んでいました。僕は美容師ブームの時に原宿で働き始めたんですが、その時代を一番多感だった時に過ごせたのは改めて振り返ると良かったなと思うんですよね。それこそフルーツや「チューン(TUNE)」のキッズたちがすぐ側にいて、ゴスやロリータ、パンクなど様々なスタイルの人がいた。その経験が、クリエイションのリファレンスになっている部分はやっぱり大きいんですよ。

山縣:原宿で働き始めたのはいつ頃ですか?

河野:1999年から2006年までかな。めっちゃいい時代でしたよね。カッコいいものを沢山見ることができたから、その影響はずっとあって。髪の毛のデザインってナチュラルな時代がずっと続いているんですが、それに反発し続けるクリエイションを僕が行っているのはやっぱり2000年前半の原宿の影響を受けたからなんですよね。本当にカッコいいものを東京のストリートが作っていたっていうのは、今の若い世代からすると正直考えられないんでしょうけど。キム・ジョーンズ(Kim Jones)しかり、今のトップデザイナーもリファレンスにしている人は多いですから。

ーその時代と比較されるように今の東京のストリートは元気がないとよく言われますね。

河野:ストリートから、ユースカルチャーやカウンターカルチャーが生まれてこないですよね。イギリスはその新陳代謝がずっと行われているんですけど。やっぱりあの時代の東京は黄金時代で、ああいうムーブメントがまた起きればいいのになと個人的に思っています。

ー黄金時代を作るとすれば教育が必要だと思うので、それこそここのがっこうを運営している山縣さんに頑張ってもらわないと(笑)。

山縣:(笑)。でもこの間FASHIONSNAPでウサギの耳つけたカオス・ゾルディックさんという方のストリートスナップを見たんですが、「あ、久しぶりに出てきたな」と思いました。やっぱり日本って脈絡なく突然変異的にファッションを楽しむ人が出てくるんですよね。

カオス・ゾルディック氏のストリートスナップ

カオス・ゾルディック

Image by: FASHIOSNAP

カオス・ゾルディック

Image by: FASHIOSNAP

河野:僕も自宅兼アトリエをたまに開放してオープンスタジオをやったりするんですけど、面白い格好の人がいっぱい来るんですよ。アトリエの場所は品川区なんですけど、なんかイベントやるとそういった格好の人がうろうろするから街の様子がおかしくなってて(笑)。それこそストリート、フルーツ創業者の青木正一さんが知ったら撮りに来るんじゃないかと思うくらい。

ただやっぱり今は、中国や韓国のファッションがすごく成長していて、彼らも90年代~2000年前半の日本をリファレンスにしてものすごい勢いがありますね。

山縣:青木さんに当時の話を聞いたんですが、ムーブメントを作っていた人って本当にごく一部の人たちで。フルーツの立ち上げのきっかけも、個性的な数人が突然変異で現れたかららしいです。コロナも落ち着き始めましたし、時代の変わり目でもあるかもしれないこの時代に何かしら変化が起きるかもという期待感はありますね。

河野:僕や山縣さんの世代でムーブメントが作れなかった一つの要因はインディペンデントすぎたからだと思っていて。みんな当時はライバル視してたところがあったから(笑)。だから人を巻き込んだ大きなムーブメントにならなかった気がするんですよね。でも今の若い世代って横の繋がりがあるから。

富永:確かにみんな仲良いかも。ここのがっこうの生徒も仲良し。顔が広い人も多いですね。

河野:そうそう。なんかちょっと僕ら世代にはない感覚で。だからこれから若い世代が台頭してくると面白くなるんじゃないかと思うんですよね。

クリエイターに必要なのは「酔拳」

ー富永さんはカラフルなモノづくりが多いですが、普段もカラフルなアイテムを着ますか?

富永:その時々ですね。高校の時はずっと黒を着ていましたし。詰まるところ無彩色もカラフルもどっちも好きなんだと思います。デザイナーとしての僕は、結構マキシマリズムとかマキシマリストと言われるんですけど、実際はミニマルなものもすごく好きで。マキシマムの中にミニマルさを感じるとか、ミニマルの中にマキシマムを感じるとか、そういう二面性があるものが好きなんです。

WATARU TOMINAGA 2023 SS Collection

Image by: FASHIONSNAP

Image by: FASHIONSNAP

河野:反対のものって憧れますしね。

富永:そうですね。僕は自信を持って派手な格好をできる人に憧れがあるんです。その憧れがあるから、デザイナーとして派手な服を作っている部分はあると思う。そんなことを言いながら、今後モノクロのコレクションを作るかもしれないけど(笑)。でも正直プリントがなくてもいいシーズンもありかなと思っているんです。ただお客さんの支持が厚いので、なかなかプリントなしにはできないですが......。

ーそもそもなんですが、富永さんの表現のモチベーションって何なんですか?

富永:んー、でも「不満」ですかね。

山縣:ああ、不満なんだ。

富永:不満ですね。僕は小学校の時からずっと男女で持ち物を分けるのがすごい嫌で。筆箱ひとつとってもデザインとして好きなものがなかったんですよね。女子的か男子的かのどちらかで、どっちの要素もあるものが本当になかった。で、それをなんていうか、自分なりに探求したいなと思ってやっているところはあるんです。だから毎シーズン「テーマはこれです」というのはなくて、恐らく一生、それを探すっていうのが僕のやりたいことなんです。

ー河野さんのクリエイションのモチベーションってなんですか?

河野:数年前までは、新しいものを作りたいってことしか考えてなかったんですけど、コロナになってから変わったんですよね。新しさって人それぞれに価値観があることもわかってきましたし。今は遊び心があるものを作ることを大事にしていて、それが結果新しいものになったらいいなという思いがあります。自由度や柔軟性のあるプロセスが大事ですね。

西武渋谷店で開催された河野富広とヴィジュアルアーティストの丸山サヤカが主宰するクリエイティブプラットフォーム「konomad」がキュレーションしたポップアップのヴィジュアル

Image by: konomad

Image by: konomad

ー自由度や柔軟性、ですか。

河野:完成度の高いものを追求したいと思う時期もあったですけど、なんか今はもうちょっとリラックスしている状態で。新しいものを生み出し続けなければいけないという観念から解放されたんですよね。だからモチベーションと言われると、実はあんまりないんです(笑)。でも自由度や柔軟性を求めたことで、若い人たちに以前より共感されることが増えたんですよね。

正直これまではどの雑誌をやるとか、誰と仕事したっていうのが自分たちの世代にとってはステータスだったんですが、駆け抜けてきたことで早回ししたからか、この歳でそういう感覚も以前ほどなくなってしまって(笑)。言うなれば「酔拳」みたいな感じで、力を抜いているのにしっかり戦い勝つことができるみたいな。テクニックが蓄積された分、使い分けられるっていうか。多分今のファッションもそんな感じを求められてるんじゃないかと思う。ガチガチに完成度を高めたものより、今回のショーみたいに酔拳の感覚があるほうが新鮮なんじゃないですかね。

山縣:すごいわかるなー、それ(笑)。

河野:お酒を飲めないからアレだけど(笑)。それこそ今の若い子たちって最初から酔拳を使っているんだよね。

山縣:僕も完全に気分はそっちになっていて。酔拳できる強さみたいなものを求めている気がします。

富永:バランスは大事ですよね。

河野:そう、バランス。経験とテクニックを得たおかげて今はもう少しコントロールできるっていう。モチベーションから技術まで、全てをコントロール下に置くことが自分にとっての理想かな。

ー富永さんは酔拳を地でいっているんですね。

富永:そうなのかな(笑)。でも確かに最初から諦めている部分は多いかも。

ー自分の思い通りにならないことを受け入れている?

富永:それもあるんですが、いつからかわからないんですけど、完璧を求めてクオリティを追求していっても良いものが作れないなと思うようになったんですよね。なんでかはわからないんですけど、全てに期待をしないで、全力を出すのが1番いいなって。

山縣:全てに期待をしないで、全力を出す、っていい言葉ですね。

河野:本当に何も求めないんだ。

富永:ですね。一切求めないで、ダメだったら忘れる(笑)。毎シーズン、全部できることをやるっていうのが一番いいなっていつからか思うようになったんです。

山縣:その感覚、とてもいい。

富永:だから僕はファッションデザイナーが経済的にできなくなったとしても、別に悔いは残さない。「絶対これじゃなきゃだめだ」というこだわりがある人には理解されないのかもしれないけど。これしかできないんです、でも全力は出しますっていうスタンスでしかないというか......。

山縣:なんかね、僕は航君のこういうところが好き。

ー急な告白ですね(笑)。

山縣:ここのがっこうでもポロっと航君からこういう力を抜いた言葉がよく出てくるんです。ホッとするというか、助けられる部分がとてもあって。

富永:でもなんか追い詰められた時は怒りに変わるんですけどね。なんでこんなに辛い思いをしなきゃいけないのって(笑)。

一同:(笑)。

富永:でも、そうしたスタンスになったのはフィンランドに行ってからだと思います。日本の学校に通っていた時は先生の求めるものを考えてしまったり、制作することにプレッシャーがあったのですが、フィンランドでは誰からもプレッシャーを感じることはありませんでした。「あなたは何がしたいの?」と聞かれるだけだった。それで世界観が全く変わって、「ああ、好きなことをやっていいんだ」と思えるようになったんです。フィンランドは誰に対してもプレッシャーを与えない。プレッシャーを与えることが一番悪いことだという考えがあるような印象でした。人は人、それぞれ価値観も考えも違うからお互いを尊重しましょうよ、といった具合で。

ーそれこそここのがっこうもプレッシャーを与える指導はしていないですよね?

富永:そうですね。山縣さんも絶対否定はしないから、そこがいいところだと思います。

ーその分迷う人たちも出てきてしまうんですよね。

富永:だから、ある程度の強さを持っていないとなんですよね。やりたいこととか、ヴィジョンがないと迷っちゃうのかなとは思います。

河野:あとフリーランスの基礎として、自分軸のメンタリティを確立することが大事かなと思います。コロナになってクライアントワークはやっぱり減ったわけですが、オファーが来ないと人ってどうしても心配になるじゃないですか。でも僕の場合、ロンドンとニューヨークの経験から自分軸のメンタリティが形成されていたから、仕事の来る来ないで焦ることもない。静かになった時は、「逆に自分のやりたかったことに没頭する時間がきた」とチャンスとして捉えます。自分で動いて、例えばイベントだったりができるわけで。それこそ本も出版しますし。

ーワタル トミナガのビジネス拡大は考えている?

富永:ブランドを大きくしていきたいというメンタリティではないかもしれません。ビジネス的な感覚ももちろんスキルだと思っていて、甘えは良くないとも考えています。だけどやっぱり僕の場合は、自分のできる範囲の中で全力を尽くすことが何より大切だと思うので、無理せず自分が納得するクリエイションを続けていきたいなと考えています。

あともうちょっとオープンにファッションを捉えていきたい思いがあります。ニューヨークのギャラリーで展示の予定があるんですが、キコ・コスタディノフ(Kiko Kostadinov)もギャラリーで展示をしたりファインアーティストとコラボしたりしていて、僕ももっと広く表現していける体制を整えていきたいと考えています。

(聞き手:芳之内史也)

最終更新日:

ADVERTISING

PAST ARTICLES

【インタビュー・対談】の過去記事

RELATED ARTICLE

関連記事

RANKING TOP 10

アクセスランキング

【2025年下半期占い】12星座別「日曜日22時占い」特別編